Regie: Peter Weck

Buch: August Rieger

Produktion: KG Divina-Film, München

Premiere: 30. Dezember 1970

Zur Abwechslung mal eine deutsche Komödie, mit der weder Lisa Film noch Rialto Film etwas zu tun haben, selten genug. Die in München ansässige Divina-Film produzierte hier einen Film von Peter Weck (*1930), der in der Zeit eine kurze Karriere als Kino-Regisseur hatte. Im heutigen kollektiven Gedächtnis ist er wohl primär als Schauspieler in kultigen 80er-TV-Serien wie „Ich heirate eine Familie“ präsent. Aber auch war auch hinter den Kulissen recht fleißig, auch im Fernsehen führte er oft Regie. Bis 2015 war er noch oft auf der Mattscheibe zu sehen.

Dieser Film ist recht obskur. Er hat keine Rezension auf imdb. Allerdings ist er von der Verfügbarkeit gut – es gibt ihn seit 2015 auf DVD, mal wieder vom Label Filmjuwelen ausgegraben. Ob wir hier wirklich ein „Filmjuwel“ haben? Wir werden sehen.

Zur Abwechslung geht es hier mal nicht um Lausbuben-Schüler noch um Schulmädchen im Hormonkoller wie so oft in der Zeit um 1970, sondern das urdeutsche Thema Nachbarschaftsstreit. Schon das erste Bild des Films ist so spießig-deutsch, dass es schon lustig ist. In dieser jägerbezaunten Reihenhaus-Hölle in der Spießergasse leben also 4 Familien, um deren Konflikte es in diesem heiter gemeinten Streifen geht.

Otto Sauser (Georg Thomalla) gießt in seinem perfekt gepflegten Garten im Anzug mit Krawatte (!) entspannt seine Geranien, doch, potzblitz, vor dem Haus gibt es einen Unfall, ein Mercedes und ein Käfer, ein Herr im Anzug mit Hut steigt aus und schaut fassungslos auf die Scherben.

Bundesrepublik Deutschland 1970, in einer Minute perfekt illustriert.

Die Verunfallten entpuppen sich als neue Nachbarn. Unser Gärtner von eben hat diese Reihenhausanlage gebaut und vermietet sie nun an drei weitere Parteien. Die Familien Stenhoff, Springbock und Hirnbiss ziehen ein und das Chaos beginnt.

Frau Stenhoff (Angela Cenéry) bringt drei Menschen mit, die Kinder Stefan und Bübchen sowie den Sonnyboy Jürgen (Fritz Wepper). Die Familie bezieht Hausnummer 1, Amtsrat Springbock (Eddi Arent) mit Frau wohnt in Nummer 2. Familie Hirnbiss, er ist Fleischerei-Innungsmeister (Hans Korte), hängt seinen Hut in Nummer 4 auf, zusammen mit der Teenie-Tochter Sieglinde-Dorothee (ja, im Ernst). Otto Sauser, gärtnernder Junggeselle, lebt in Nummer 3.

Schnell entsteht ein klamaukiger, überdrehter Nachbarschaftskrieg bis hin zur finalen Eskalation. Wer hat das Radio zu laut? Wer mäht in der Mittagsruhe den Rasen? Oder haut ohne Genehmigung mit fünf Durchschlägen einen Nagel in die Wand? Oder hält gar Tiere in der Wohnung? Und der Jürgen, der wechselt seine Damen wie seine Hemden! Ja, gehört sich denn das? Im dritten Akt wird sich anständig deutsch gegenseitig verklagt, bis der der Jägerzaun glüht.

Parallel gibt es natürlich ein paar Lovestorys. Ein Installateur mit dem Namen Hans Wurst (im Ernst, Wolfgang Jansen) erscheint, hier entsteht eine Romanze mit der feschen Göre Sieglinde-Dorothee Hirnbiss (Elke Aberle), und wo Uschi Glas und Fritz Wepper auftauchen, dürfte er Rest wohl klar sein.

„Ach Gott, mit solchen Nachbarn muss man hausen!“

So ganz ohne harmlose Schlüpfrigkeiten geht es dann doch nicht, exemplarisch sei die Szene genannt, als einer der Knirpse den Spülkasten demoliert und so aus Versehen ein Loch in die Wand haut und mal bei Frau Nachbarin Hallo sagt, die gerade unter der Dusche steht, nur durch eine groteske Menge Schaum bekleidet. So rennt sie dann hysterisch durchs Haus, ihr Mann: „Du kannst doch hier nicht rumlaufen wie der weiße Riese!“ Was für ein Gag. (Der „Weiße Riese“ ist eine Waschmittelmarke, wer es nicht weiß. Also eigentlich Schleichwerbung.)

Immer wieder gibt es bizarre Szenen. Bei Minute 51 sehen wir Famlie Fleischerei-Innungsmeister Hirnbiss beim festlichen Mahl auf der Terrasse. Es gibt natürlich deftigste Fleisch- und Wurstwaren und Bier. Töchterchen ist nur mäßig begeistert und nascht nur am Radieschen (= Deko). Folgender Dialog folgt:

Vater Hirnbiss: „Iss lieber!“

Mutter Hirnbiss: „Ganz recht, dass was wird aus dir!“

Vater Hirnbiss (energisch): „Nun iss mal tüchtig!“

Mutter Hirnbiss: „Da hat er ganz recht, Sieglinde-Dorothee!“

Vater Hirnbiss rülpst. „Du musst doch mal ein bisschen Figur kriegen. Hier, kuckt dir mal deine Mutter an!“ Zeigt auf ihre Oberweite.

Tochter Hirnbiss: „Also, jetzt ist mir der Appetit ganz vergangen!“

Ganz normale Dialoge am deutschen Essenstisch

„Tochter, zieh dir mal den kompletten Schweinsbraten rein, damit du auch so Prachteuter wie deine Mutter kriegst.“ Klar, dass das hier lustig-überspitzt gemeint ist, aber – echt jetzt?

Die Familie Springbock hat indes andere Essgewohnheiten. Die Frau ist eine geborene von Papen, wie sie regelmäßig betont, und natürlich essen sie vegetarisch zu klassischer Musik. Natürlich, haha, leidet der Mann darunter, immer nur Gras zu fressen und geht heimlich im Restaurant deftig essen, hohohohihihi. Da lacht der Karl-Heinz, während er im Kino herzhaft in eine reingeschmuggelte Bockwurst beißt.

Ein paar Kleinigkeiten stechen etwas aus der Masse heraus. Einmal sehen wir hier einer der eher seltenen Ausflüge von Hans Korte (1929-2016) ins leichte Komödienfach, ich habe ihn ohne Brille und Bart erst auf den zweiten Blick erkannt. Sonst war er eher im ernsten Fach oder in Krimis zuhause, nicht zuletzt in 7 Folgen „Derrick“, eine davon wurde hier schon behandelt.

Zudem war es die letzte Kinoarbeit von „Hubsi“, Hubert von Meyerinck, (1896-1971) zu dem ich hier ja auch schon einiges geschrieben habe. Er hat eine kleine Rolle als Notar. Er erkrankte noch während der Produktion, in der Nachbearbeitung musste er daher von Paul Bürks synchronisiert werden, da sich sein Dialog noch geändert hatte. (Kleiner Tipp zwischendurch: Wer mehr zu einzelnen Personen wissen will – am Ende jedes Textes sind in der Einzelansicht alle genannten getaggt, durch einen Klick kann man dann alle Filme mit jeweiliger Beteiligung filtern.)

Fritz Wepper sieht hier exakt genau so aus wie im wohl zur gleichen Zeit entstandenen „Wir hau’n die Pauker in die Pfanne“ (Premiere 8. Juli 1970). Heute eher als Harry Klein aus „Derrick“ bekannt oder durch den Seriendauerbrenner „Um Himmels Willen“ (2002-2021), ist er hier noch relativ am Anfang seiner Karriere zu bewundern, er spielte von 1955 bis 1972 in einigen Kinofilmen mit, filmhistorisch am nachhaltigsten wohl noch ganz jung im legendären Antikriegsfilm „Die Brücke“ (1959) von Bernhard Wicki.

Die erstgenannte Hauptdarstellerin Uschi Glas lässt ziemlich lange auf sich warten. Sie war damals sehr angesagt und gefühlt alle 14 Tage mit einem neuen Film im Kino. Auch sie war schon mehrfach Gast hier, und sicherlich zwangsläufig nicht zum letzten Mal. Sie spielt hier Gaby Bergmann, die als Nachhilfelehrerin für Stefan, dem älteren Sohn von Frau Stenhoff, der sich in sie verknallt.

Am meisten Screentime hat Tausendsassa Georg Thomalla (1915-1999), ebenfalls einer der ganz fleißigen Schauspieler der Zeit. Generell mag ich ihn, er kann durchaus lustig sein. Hier ist er überdreht bis nervig und spielt alles auf 120 Prozent, was über die Spielzeit doch mehr anstrengend als erheiternd ist.

Thomas „Tommi“ Ohrner (*1965) hatten wir hingegen noch nicht, er ist heute eher als Moderator bekannt, hier sehen wir ihn als naseweisen Jungen namens Bübchen, gerade mal 5 Jahre alt in einem seiner ersten Kinoauftritten. Nach einer Karriere als Kinderdarsteller 1979 sollte er als „Timm Thaler“ im gleichnamigen Mehrteiler Fernsehgeschichte schreiben, bis heute ist er in Funk und Fernsehen aktiv.

Wolfgang Jansen (1938-1988), hier als „Hans Wurst“ zu sehen, spielte in der Zeit öfter kleinere Rollen in Filmen, auch der erotischen Art, so Knaller wie „Frau Wirtin treibt es jetzt noch toller“ oder „Was Schulmädchen verschweigen„. Er war von den 50ern bis in die 80er gut im Geschäft. Privat hatte er ein hartes Schicksal. Er verlor früh seine Eltern, und auch sein Lebensende war unerfreulich: 1983 wurde seine langjährige Ehe geschieden, kurz darauf starb seine neue Lebensgefährtin bei einem Unfall. Bei einem Zugunglück verlor er dann 1985 das rechte Bein, drei Jahre später starb er verarmt mit nur 49 Jahren.

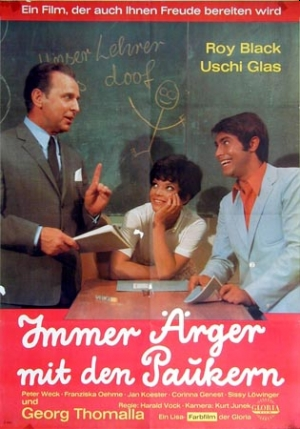

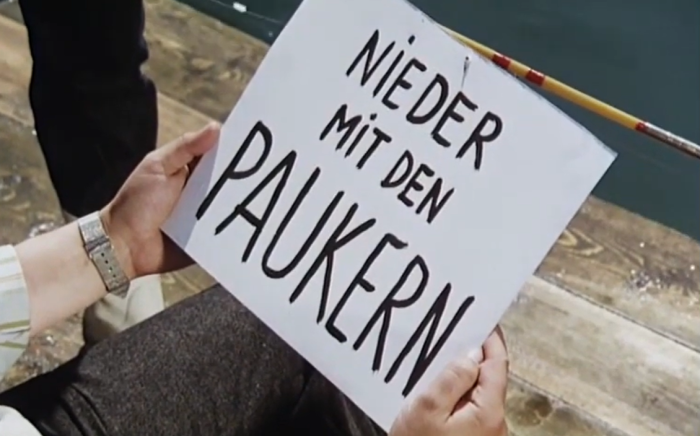

Geschrieben hat dieses dünne Geschichtchen der Österreicher August Rieger (1914-1984), der von den 50ern bis in die 70er hinein einiges an Drehbüchern verfasste. Tatsächlich ist er uns auch schon mal begegnet, sowohl die rheinländische Fremdschamorgie „Zwei Rebläuse auf dem Weg zur Loreley“ als auch der ähnlich unlustige „Immer Ärger mit den Paukern“ (ebenfalls mit Thomalla und Glas) gehen auf sein Konto. Wie ich dort schon schrieb: „Seine Filmographie ist reines Trash-Gold, wie ich gerade feststelle, der wird sicherlich nicht zum letzten Mal unsere Wege durch die tiefen Täler des deutschen Filmschaffens kreuzen.“ Quod erat demonstrandum.

Gags von der Witzeseite vom Goldenen Blatt 1962, schlecht getimter Slapstick und deutsche Ultra-Spießigkeit sind die Hauptzutaten dieses erschreckend unlustigen Lustspiels. Selbst für hartgesottene Humorforscher schwer am Stück zu ertragen, gibt es hier und da halbwegs solide Standards des Slapstick, die aber alle schon tausendmal gemacht wurden, nur halt in besser. Für alle Beteiligten kein Ruhmesblatt, aber hartgesottene Uschi-Glas-Fans oder nostalgische Fans der „guten alten Zeit“ kaufen die DVD wohl trotzdem.