Regie: Marco Petry

Buch: Marco Petry, Jan Ehlert nach dem Roman von Jaromir Konecny

Produktion: Philipp Budweg, Robert Marciniak / Lieblingsfilm, die Film GmbH, Fox International Productions

Premiere: 28. August 2014

So ab und zu muss man ja doch mal schauen, was das aktuelle deutsche Kino so zu bieten hat. Das zeitgenössische deutsche Kino hat keinen guten Ruf, oft zu Unrecht, noch öfter zu Recht. Da ist Streaming doch ganz schön, wenn man einfach mal in Filme reinklicken kann, ohne sich den ganzen Kram immer direkt als Scheibchen in die Bude zu holen.

So stieß ich nun auf „Doktorspiele“ von 2014. Regie und Ko-Drehbuchautor Marco Petry sagte mir tatsächlich was, sein 2000er Film „Schule“ fand ich durchaus sympathisch, und ein guter Coming-of-age-Film geht auch immer. Dieses Werk hier hat immer das Prädikat „besonders wertvoll“ von der Deutsche Film- und Medienbewertung Wiesbaden bekommen, so ganz scheiße kann der ja nicht sein. Oder doch?

Wir begleiten Andi (Merlin Rose) durch seine Sommerferien und durch erste Liebeswirren. Verunsichert durch die titelgebenden Doktorspiele als Kind, bei denen er ob der vermeintlichen Un-Größe seines primären Geschlechtsmerkmals traumatisiert wird, und durch seinen notgeilen Kumpel Harry, der regelmäßig mit Riesenpimmelpornos ums Eck kommt, muss er erst Vertrauen entwickeln. Wird er sich für die blonde Katja oder doch für die brünette Lilli entscheiden? Wird er sein Lümmeltrauma überwinden können?

Viel Pippi-Kacka-Ficki-Ficki-Humor. Ich bin sicherlich nicht prüde, frage mich aber schon, ob denn die viel zitierte „heutige Jugend“ wirklich so notgeil, stumpf und porno-verstrahlt ist wie es einem oft genug suggeriert wird. Ich meine, Testosteron gab es früher auch schon, geschenkt, wenn ich mir das so ansehe, bin ich dann aber doch ganz froh, dass ich heute nicht mehr in der Pubertät sein muss. Junge, Junge.

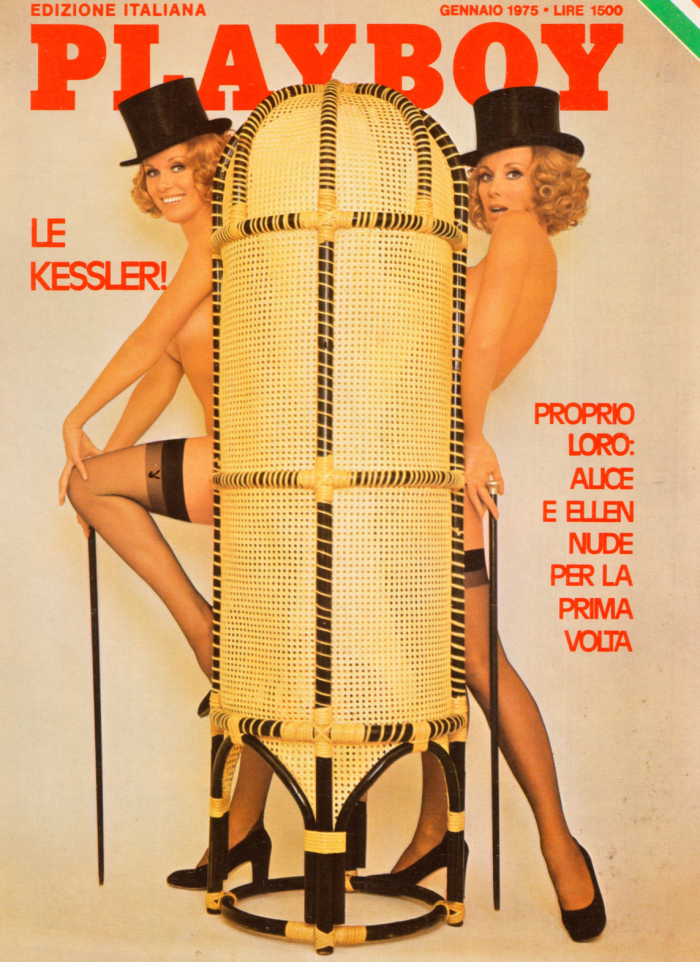

Schon interessant, was heute alles so als FSK 12 durchgewunken wird. Aber gut – wie es ja immer heißt, das sind keine pädagogischen Empfehlungen. Wenn man sich allerdings vergegenwärtigt, dass ein Film wie „Charley’s Onkel“ früher mal „ab 18“ freigegeben wurde … schon interessant, wie sich die Zeiten gewandelt haben. Absurderweise ist der Film, trotz allen Pornogelaber, Diskussionen über Intimfrisuren und riesigen schwarzen Dildos prüder als Filme der 60er und 70er, was nackte Haut angeht. Paar nackte Popos, aber die BHs bleiben schön zu. Schon absurd irgendwie, sagt mehr über unsere aktuelle Epoche aus als es dem Film bewusst sein dürfte. Irgendwo ist uns zwischen optimierten Porno-Hochleistungsgevögel und der prüden Ami-Mainstream-Moral bisschen die Erotik abhandengekommen. Hier gibt es kein Knistern, es gibt nur Knallen.

Regisseur Marco Petry (* 1975) scheint sich in dem Genre auch wohlzufühlen, nach dem Langfilmdebüt „Schule“ (2000) zeichnet er sich auch für mir unbekannte Filme wie „Die Klasse von ’99 – Schule war gestern, Leben ist jetzt“ (2003) oder „Machen wir’s auf Finnisch“ (2008), die offenkundig ins gleiche Horn tuten. Ach ja, und als Drehbuchautor für das furchtbare TKKG-Filmversuch-Shitfest „TKKG – Das Geheimnis um die rätselhafte Mind-Machine“ (2006) war er auch tätig.

Schauspielerisch ist hier alles solide. Besonders Hauptdarsteller „Andi“ Merlin Rose (* 1993) und „Lilli“ Lisa Vicari (* 1997) fand ich herausragend, beide haben seitdem auch solide Karrieren. Immer wieder spannend, was es so „Jungstars“ so wird.

Wirklich neu ist das ja allerdings auch nicht, man denke an „Knallharte Jungs“ (2000) oder „Mädchen, Mädchen“ (2001), in deren Nachfolge sich dieser Film gut einfügt. Quasi die deutsche Kartoffel-Antwort auf „American Pie“ (1999).

Auch wenn manches etwas drüber ist, hab ich doch öfter gelacht, der Humor funktioniert sehr oft. Tatsächlich fand ich auch Oliver Korittke (* 1968) und Christiane Paul (* 1974) als Andis Eltern in der Rolle als Ratgebende, Ermahnende und Erziehungsversuchende köstlich.

Auch die kleine Liebesgeschichte, das klassische Dreieck, funktioniert ganz gut, auch wenn es etwas sehr nach Lehrbuch ist und brav alle beats abarbeitet bis zum großen „Sie finden sich doch noch“-Finale am Frankfurter Hauptbahnhof. Ach ja, der Film spielt übrigens in Frankfurt, was man allerdings kaum merkt. Hier und da dürfen Kleinrollen auch mal hessisch babbele, aber bis zum Ende, in dem Andi einmal durch die halbe Stadt läuft ist es doch recht beliebig und könnte genauso gut Berlin, München oder Hamburg sein. Immerhin hat einer der Typen von Badesalz einen kleinen Cameo als Fußballtrainer.

Nette kleine Komödie für zwischendurch, die oft funktioniert, gut gespielt und charmant. Auf die obligatorischen Kotz- und Wichs-Gags hätte ich verzichten können, aber hey, das gehört wohl zum Genre. Für eine deutsche Teenie-Komödie überraschend erträglich.