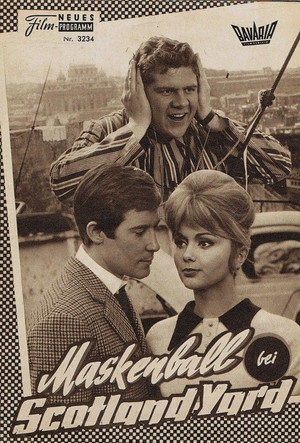

Regie: Domenico Paolella

Produktion: Franz Antel und Carl Szokoll

Premiere: 23. August 1963

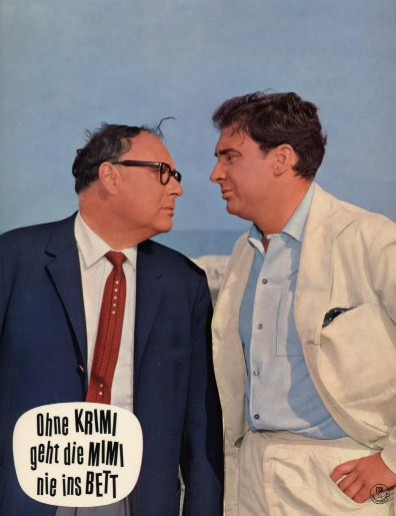

Lustig, wie sich der Algorithmus von Prime langsam, aber sicher an meine dortigen Sichtungen von komischen alten Filmen anpasst. Dieser Film ist dort nun ganz frisch drin und wird mir auch prompt als persönliche Empfehlung angezeigt. Mhm, ein von Franz Antel co-produzierter Film, der in Italien gedreht wurde und in dem Trude Herr und Bill Ramsey mitspielen? Oh, und Herbert Fux in einer Nebenrolle! OK, klingt schräg genug, um hier gewürdigt zu werden! Dann mal her damit.

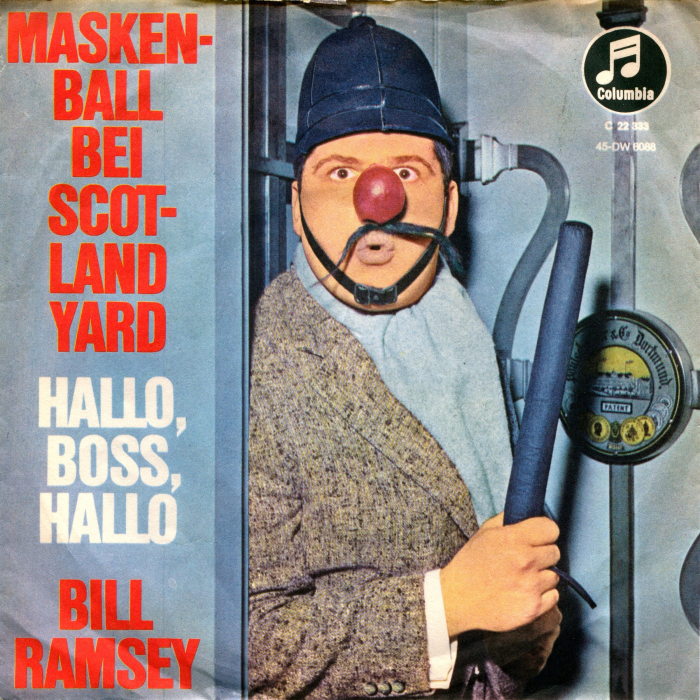

Zunächst – der Titel ergibt überhaupt keinen Sinn und hat mit der Handlung nichts zu tun. Nada. Niente. Er dient lediglich dazu, den damals aktuellen Schlager von Bill Ramsey zu promoten. Als Untertitel (und vielleicht eigentlich geplanter „richtiger“ Titel?) wird „Die Geschichte einer unglaublichen Erfindung“ genannt, was der Sache schon näher kommt.

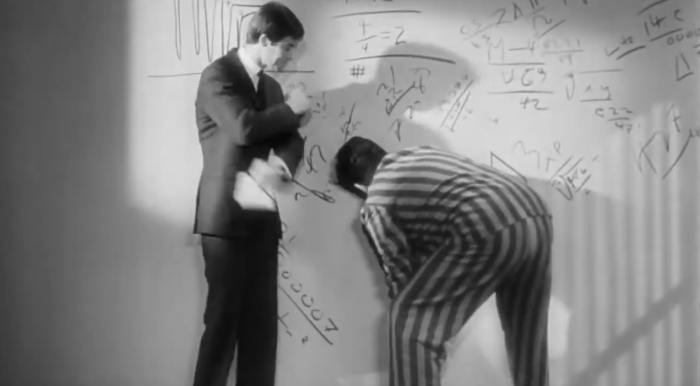

Ich dachte zuerst, das sei vielleicht wegen „Scotland Yard“ eine Parodie auf die damals angesagten Edgar-Wallace-Filme, aber weit gefehlt. Das fängt schon damit an, dass der Film nicht in England spielt, wie man vielleicht meinen könnte, sondern in Italien, genauer: in Rom. Was tatsächlich eine der Stärken des Films ist. In schönen, grobkörnigen Schwarzweiß gedreht gelingen immer wieder wunderbare Bilder aus dem damaligen, noch kriegsgezeichneten Rom, sodass hier und da fast ein Hauch Neorealismus oder Novelle vague durch den Film weht.

Doch leider haben wir es hier mit einer ziemlich dürftigen Komödie zu tun, durchsetzt mit aktuellen Schlagern. Quasi ein „Schlagerlustspiel“, nur halt mal nicht am Wörthersee oder in Tirol, sondern in Bella Roma.

Agostino Celli (Ramsey), Klischee „verrückter Erfinder“, behauptet ein Gerät erfunden zu haben, mit dem er sich jederzeit ins laufende Fernsehprogramm einklinken kann. Beim Test wird er prompt von der Polizei eingefangen und landet im „Irrenhaus“ (um im Duktus des Films zu bleiben).

Sein Freund Giorgio Bonetti (Stelvio Rosi) glaubt ihm und ist zufällig auch Werbespezialist. Er wittert das geschäftliche Potenzial dieses Geräts und will damit seinen Tanten helfen, die eine Kuchenfabrik besitzen, deren Kuchen zwar hochgelobt, aber zu wenig gekauft wird. Reklame können sie sich so nicht leisten, und nun soll „illegale“ Fernsehwerbung mit dem Zaubergerät die angeschlagene Fabrik retten.

Natürlich sind weder die Fernsehsender noch die Konkurrenz davon entzückt, sodass ein Rennen um das Gerät beginnt. Als Maulwurf wird Brenda (France Anglade) eingeschleust, die als „Agentin“ dem Fernsehsender Hinweise gibt, wo und wann das Programm gestört werden soll. Natürlich verliebt sie sich in den schnieken Giorgio, Dilemma incoming. Und auch die Polizei ist ihnen als „Piratensender“ auf den Fersen. Und als wäre das nicht genug, treffen sie auch noch die resolute Maddalena (Trude Herr), die eine Hühnerfarm besitzt. Als dann die Kuchen-Tanten auch noch verhaftet werden, überschlagen sich die Geschehnisse.

Die Prämisse mit dem Wundergerät finde ich für eine Komödie durchaus interessant – technisch natürlich Quatsch mit Soße, aber durchaus humoristisches Potenzial. Um so erstaunlicher ist es, wie wenig der Film daraus macht. Generell ist hier viel „lustig gemeint“, aber so schlecht performt und/oder getimt, dass man sich die Haare raufen will ob der vertanen Chancen.

Bill Ramsey (1931-2021), der Amerikaner, der eigentlich den Jazz im Blut hatte und ab 1958 in Deutschland mit ironischen, amerikanisch klingenden Schlagern eine paar Jahre sehr erfolgreich war, ist ein sympathisches Kerlchen. Aber kein guter Schauspieler. OK, muss man als Musiker auch nicht sein. Durch seine Körperlichkeit und Mimik hat er hier doch durchaus ein paar der lustigeren Momente (auf niedrigem Gesamtniveau) zu verantworten.

Die obligatorischen Lieder zwischendurch sind zumindest alle im erträglichen Bereich. Im Gegensatz zu anderen Filmen, in denen wenigstens versucht wird, die Songs irgendwie sinnvoll in die Handlung einzubinden, kommen die hier einfach so ohne Sinn und Verstand. Oft dann als Fernsehübertragung „getarnt“.

Neben dem ganz netten Heut’ ist Maskenball bei Scotland Yard von Bill Ramsey kriegen wir hier noch einiges geboten. Selbst der blutjunge Rex Gildo (1936-1999) schaut mal vorbei und steht singend die Holde anflehend am Auto („Maddalena“).

Eine gewisse Hannelore Auer trällert „Eine Insel am Ende der Welt“. Mhm. Sagt mir so jetzt nichts. Siehe da: Das ist seit 1979 die Frau von Heino. Stimmt, Heino und Hannelore. Da war mal was. In der Zeit hatte sie ein paar kleine Erfolge als Sängerin und wurde gerade von Franz Antel gerne in seinen Filmen promotet.

Peppino di Capri ist auch im Fernsehen zu sehen, als italienischer Beitrag, mit dem Song „Let’s Twist Again„. Zuerst dachte ich, das sei Buddy Holly. Aber sowohl die Musik, ein relativ wilder Twist, noch die Zeit passten, er ist ja schon 1959 gestorben. Siehe da: di Capri wird auch als „italienischer Buddy Holly“ bezeichnet. Was so eine Brille doch ausmacht. Der Kollege brachte wohl den Twist nach Italien und war in der Zeit sehr erfolgreich. Immerhin spielte er mit seiner Band als Vorgruppe bei der Italien-Tournee der Beatles.

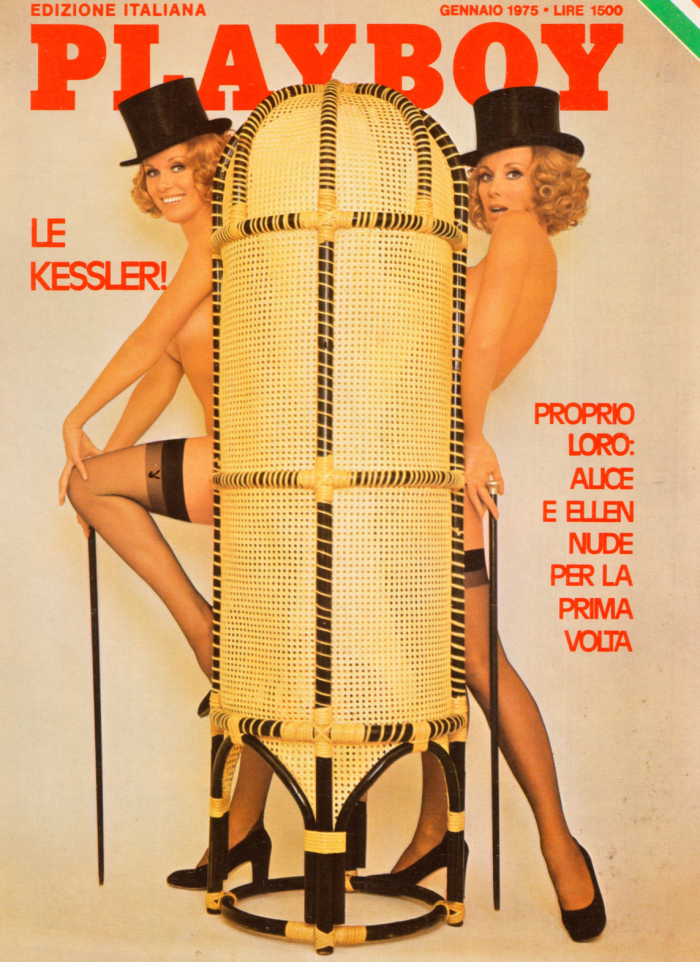

Die Kessler-Zwillinge (Alice und Ellen) sind auch mit am Start. Auch so eine kuriose Showbiz-Erscheinung der Zeit. Sie waren hier schon eher am Ende ihrer Musikkarriere, die erste Single erschien 1958, die letzte 1963. Der Clou war natürlich, dass sie sich a) sehr ähnlich sahen und b) auch durchaus hübsch waren. Lange waren sie als „german girls“ auch international bekannt. Gerade in Italien waren sie wohl recht erfolgreich, wo sie auch gut 20 Jahre lebten, wie ich gerade auf Wikipedia gelernt habe.

Und auch, dass sie sich 1975 für den italienischen Playboy naggisch gemacht haben. Aha. Auch Dinge, die ich eigentlich nie wissen wollte. Immer wieder spannend, was Recherchen zu obskuren Filmen so alles auftun.

Aber zurück zum Film. Herausragend ist sicherlich der Song „So ein Mann“ von Trude Herr, pfiffiger und durchaus frivoler Text für 1963. Komponiert und geschrieben von Werner Twardy (1926-1977) und Kurt Schwabach (1898-1966).

„So ein Mann ist ein komisches Gewächs

Trude Herr, „So ein Mann“

Wenn er sexy ist, dann hat er Sex für sechs

Aber ist er temperamentlos

Ja, dann langweilt er mich endlos!

So ein Mann ist ein komisches Gewächs

Ist er nett zu mir bekomm‘ ich ’nen Komplex

Wenn ich den Komplex nicht bald verdrängen kann

Komm‘ ich niemals, komm‘ ich niemals zu ’nem Mann

Und das wär‘ doch schade – bitte schau’n Sie mich mal an!“

Noch ein paar Worte zum Regisseur Domenico Paolella (1915-2002). Nach Anfängen im Experimental- und Dokumentarfilm war er primär in den 1960ern tätig und drehte allerlei Genrekost, wie die meisten italienischen Regisseure der Zeit. Alles dabei, von Sandalenfilm bis Italowestern. 1973 drehte er den Nunsploitation-Knaller „Der Nonnenspiegel“ (Storia di una monaca di clausura), den könnten Italo-Fans vielleicht noch kennen.

Ach ja, „Find den Fux“! Herbert Fux taucht hier in einer Szene auch auf, noch recht jung und unzerknittert, als Polizist bei der Szene mit der Flucht aus dem „Irrenhaus“. Leider ohne Foto, da man bei Prime leider Gottes keine Screenshots machen kann. Wer’s nachsehen will: Um Minute 23. Ich meine, er ist auch nachsynchronisiert, hab ihn bei der Erstsichtung gar nicht erkannt.

Was bleibt ist ein weiterer, weitgehend vergessener Schlagerfilm aus den frühen 60ern. Das Flair von Rom macht ihn etwas besonders, da gibt es doch immer wieder mal echt schöne Bilder. Humoristisch leider ne ziemliche Bauchlandung. Die Lieder sind ertragbar bis ganz nett.

Vor allem: Es gab bislang keine Rezensionen und kaum Infos zu diesem Film, imdb und ofdb sind da blank. Ich betrete also wieder mal filmisches Neuland. Für euch. Sagt bloß, das wär nichts.

Wer mal reinschauen will – wie gesagt, aktuell bei Prime zu besichtigten, ansonsten gibt es noch zwei ramschige alte DVD-Ausgaben und er ist auch mal bei UFA als VHS erschienen. Kurioserweise beginnt der Stream auch mit dem alten UFA-Vorspann („Deutschlands große Film-Profis“), wie er in den 80ern auf VHS zu sehen war. Ich vermute, die DVD basiert auf der VHS, und der Stream auf der DVD. Lustig.