Regie: Georg Jacoby

Buch: Georg Jacoby, Joachim Wedekind, Gustav Kampendonk nach dem Bühnenstück von Wilhelm Jacoby und Carl Laufs

Produktion: Walter Koppel, Gyula Trebitsch für Real-Film GmbH, Hamburg

Premiere: 15. Juli 1960

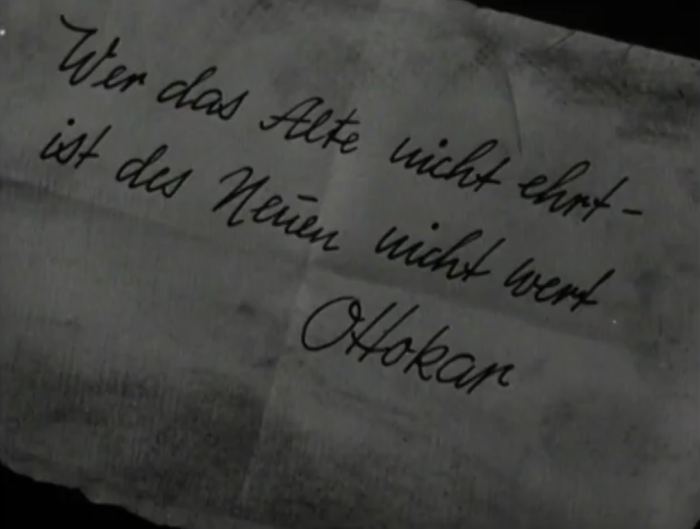

So, nach den 70ern-Nackedeis gehen wir mal wieder in die biederen 60er. Dieser Film ist für mich primär wegen Theo Lingen interessant. Der zugrundeliegende Stoff ist uralt und wurde schon 1930 und 1952 verfilmt, und jedes Mal von Georg Jacoby (1882-1964). Die Namensgleichheit ist kein Zufall – Georg ist der Sohn von Wilhelm Jacoby (1855-1925), einem der Autoren des Stücks. Das Theaterstück wurde bereits 1890 (!) uraufgeführt. Also wirklich von anno Tabak, wie man so schön sagt.

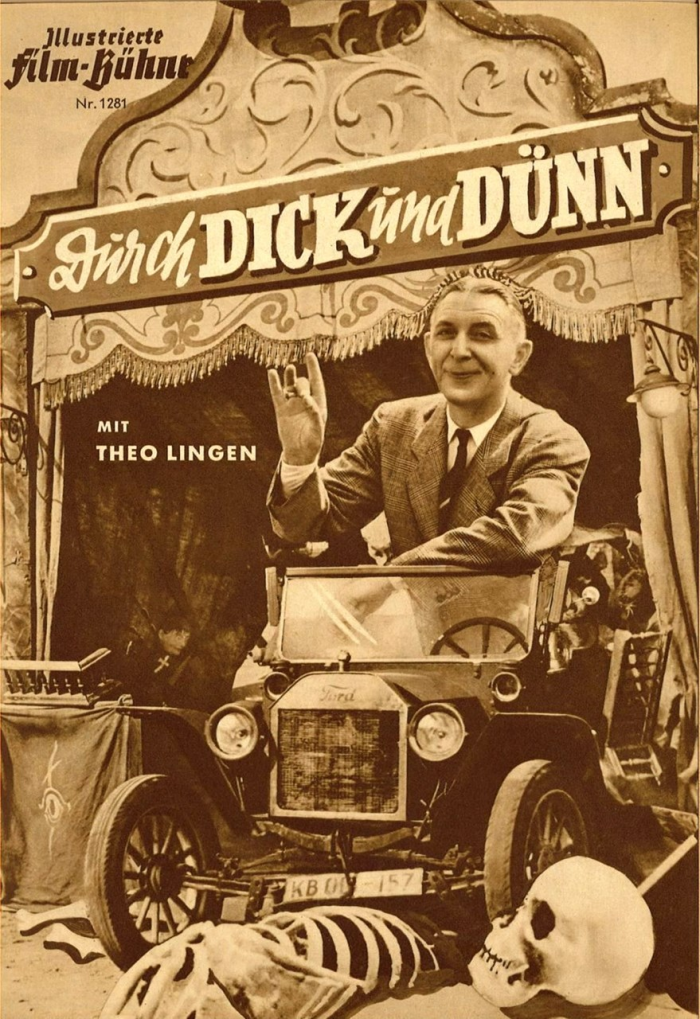

Georg Jacoby war ein sehr, sehr produktiver Filmemacher. Deutlich über 200 Filme gehen auf sein Konto, beginnend im Jahr 1913 (!). Seine Karriere endete 1960, das ist also einer seiner letzten Filme. Aufmerksame Leser*innen dieser Seite mag der Name bekannt vorkommen – richtig, der schon besprochene Film Bühne frei für Marika (1958) war auch von ihm. Der gebürtige Mainzer war lange mit Marika Rökk verheiratet.

Hier haben wir also die x-te Version eines offenkundig sehr populären Stoffs. Eigentlich müsste man jetzt alle Versionen sehen, aber das wäre vielleicht etwas zu viel des guten.

Der Grundplot ist so simpel wie einfach: Der vermögende ältliche Junggeselle Philipp Klapproth (Rudolf Vogel) finanziert seinem Neffen Peter (Helmuth Lohner) das Medizin-Studium. In der ersten Szene bekommt er Post (Postbote: Henry Vahl), er bittet ihn um 20.000 DM. Er will angeblich Nervenarzt werden und könnte eine Praxis übernehmen. Aber das ist geschwindelt, eigentlich macht er lieber wilde Jazzmusik und will die Kohle in ein Jazzlokal investieren, um sich damit eine Existenz aufzubauen. Philipp will aber erst mal sehen, ob das alles stimmt, und taucht auf. Also muss die Pension des Onkels seines Bandkollegen schnell zur fingierten Nervenheilanstalt werden, die Posse beginnt in der titelgebenden „Pension Schöller“. Professor Schöller (Theo Lingen) und die Gäste sind natürlich nicht eingeweiht und werden von Klapproth für „Irre“ gehalten, woraus sich mehr oder weniger lustige Begebenheiten ergeben.

Direkt offensichtlich ist natürlich die zu erwartende Anpassung an den zeitgenössischen Musikgeschmack. Zwischendurch wird immer wieder mal ein Liedchen geboten, im leicht angejazzten Big-Band-Sound, überliegend gut gealtert, kann man heute noch ohne Ohrensausen hören. Ist meist auch angenehm kurz und nicht so penetrant-werbemäßig wie in vielen Schlagerfilmen, die komplett sinnfrei irgendwo einen Song reinballern, weil die Plattenfirma einen Scheck schickt.

Für das Drehbuch sind gleich drei Herren verantwortlich. Natürlich geht es auf das Theaterstück zurück, ergänzt durch die Arbeit von Regisseur Georg Jacoby und dazu noch Joachim Wedekind (1925-1963) und Gustav Kampendonk (1909-1966). Beide sind uns hier schon begegnet. Wedekind war am Drehbuch für „An jedem Finger zehn“ (1954) beteiligt und hat vor allem in den 50ern einiges (mit-)geschrieben. 1963 wählte er aus mir unbekannten Gründen den Freitod. Immer viel Drama hinter den Kulissen beim Heile-Welt-Film irgendwie. Der Herr mit dem schönen Namen Kampendonk sollte Heinz-Erhardt-Fans was sagen – er ist Autor von „Natürlich die Autofahrer“ und „Drillinge an Bord“ (beide 1959). Er war sehr fleißig in den 50ern und hat ordentlich Unterhaltungsware getextet.

Rudolf Vogel (1900-1967) ist uns bislang noch nicht begegnet, was ein kleines Wunder ist. Er ist einer der Schauspieler, die in x Filme pro Jahr zu sehen waren, oft in Nebenrollen. Als sehr erfahrener Theatermann spielte er oft etwas exzentrische Spießbürger, wie hier auch den kauzigen Onkel. Hat Hans-Moser-Vibes.

Zu Theo Lingen (1903-1978) habe ich hier schon einiges geschrieben, ich mag den Mann einfach. Hier hat er mehr eine Nebenrolle, aber als exzentrischer Professor und Pensionsleiter eine, die ihm wirklich auf den Leib geschrieben ist. Das ist sicherlich kein Highlight in seiner (etwas erschlagenden) Filmographie, aber für Fans sicherlich mal sehenswert. Tatsächlich erinnerte seine Rolle mich öfter mal an die des Direktor Taft in den „Lümmel“-Filmen. Hier hat er quasi schon geübt.

Die weibliche Hauptrolle als Nichte Erika Klapproth wird von Ann Smyrner (1934-2016) gespielt. Die gebürtige Dänin hat ihre Schauspielkarriere kurioserweise der BILD-Zeitung zu verdanken. Diese brachte von 1952 bis 1961 einen Comic namens „Lilli“, die so populär war, dass es bald auch Puppen davon gab. Diese „Bild-Lilli“ gilt als Vorgängerin der Barbie. 1958 entstand dann der darauf basierende Film Lilli – ein Mädchen aus der Großstadt – und die Titelrolle wurde in der BILD ausgeschrieben. Und Ann Smyrner bekam den Zuschlag. Verrückte Geschichte. Sie drehte in den 60ern noch einiges an Filmen, auch viel in Italien, aber Anfang der 70er erlosch ihr Stern. Offenbar hatte sie da eine Art religiöse Erweckung und lebte seitdem zurückgezogen auf dem Esoterik-Trip. So Biographien kann man sich echt nicht ausdenken.

Als Neffe und Möchtegern-Mediziner sehen wir Helmuth Lohner (1933-2015). Der Name sagte mir nichts, aber auch wirkte in der Nierentisch-Zeit in vielen Filmen mit, auch in kleineren Rollen in einigen Heinz-Erhardt-Filmen. Apropos – auch das Hamburger Urgestein Henry Vahl hat eine kleine Rolle, direkt am Anfang, als Briefträger. Neben seiner Rolle in „Unser Willi ist der Beste“ (1971) ist er heute sicherlich wegen seiner Mitwirkung im Ohnsorg-Theater ein Begriff.

Durchschnittliche Unterhaltungskost. Die Grundidee ist eigentlich ganz nett, aber die Handlung ist halt uralt und daher sehr nach Schema F gestrickt. Bisschen mehr Theo Lingen wäre nett gewesen. Ansonsten recht uninspiriert abgefilmtes Theater ohne wirklichen Bild-Gestaltungswillen. Tut nicht weh, haut aber auch sicherlich niemand mehr vom Hocker.

Den Film gibt es seit 2014 auf DVD, wie oft beim Label „Filmjuwelen“ erschienen. Eine vorherige Auswertung auf VHS gab es nach allen gängigen Quellen nicht.