Regie: Hans Grimm

Buch: Ilse Lotz-Dupont

Produzent: Franz Seitz Filmproduktion, München

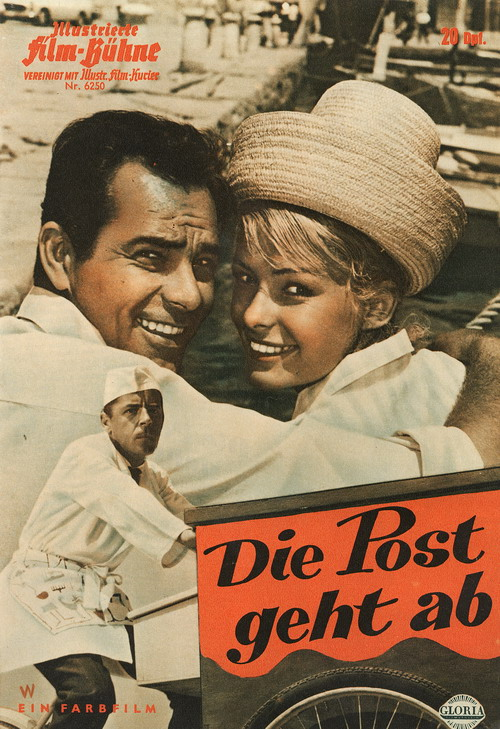

Premiere: 22. September 1960

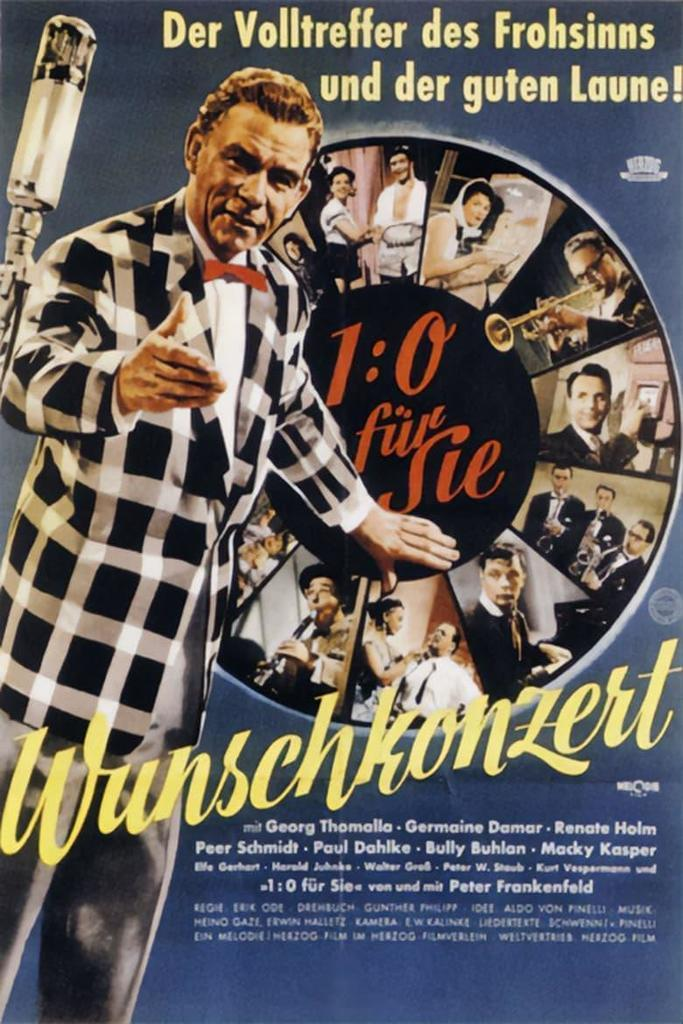

Dieses obskure Filmwerk habe ich mal wieder dem YouTube-Algorithmus zu verdanken, der ihn mir ins Bewusstsein spülte. Neugierde erregte hier die Tatsache, dass wir hier ein frühes Werk aus dem Hause Franz Seitz Filmproduktion haben, das uns hier schon des Öfteren über den Weg gelaufen ist. Heute am bekanntesten dürften wohl die „Die Lümmel aus der ersten Bank“-Reihe und später dann Literaturverfilmungen wie „Die Blechtrommel“ sein, mit dem hier schon behandelten Knaller „Big Mac“ (1985) mit Thomas Gottschalk als kuriose Nachgeburt der deutschen Nachkriegskomödie.

Die Produzentenkarriere von Seitz begann 1951, dies ist hier also noch seiner ersten „Schaffensperiode“ zuzurechnen. Wie üblich in diesen Jahren wurde auf Masse produziert, dies ist einer von drei (!) Filmen, die 1960 entstanden. Interessant ist hier auch, dass Hans Terofal aka Hans Seitz hier noch einen Credit als „Produktionsleitung“ hat, seinem eigentlichen Job für viele Jahre (neben einigen kleinen Schauspielrollen), bevor er unter seinem Pseudonym als Schauspieler bekannt wurde und immer den letzten Volldepp spielen musste und mit nur 53 Jahren schließlich Opfer seines Alkoholismus wurde.

Die Geschichte ist recht schnell erzählt. Drei Paare werden vorgestellt, die Herren sind arrogante Flitzpiepen, riechen nach fremden Parfüms und kümmern sich nicht um den Haushalt und die Kinder. Die Muddis werden sauer und wollen ihnen eine Lektion erteilen, und fahren kurzentschlossen zu dritt nach Italien (wohin sonst). Unterwegs bleiben sie mit dem Auto liegen und werden von zwei charmant-zwielichtigen Italienern „gerettet“ (irgendwie klingen die für mich, wenn sie mit Akzent Deutsch reden, mehr nach Holländern als nach Italienern, liegt vielleicht aber auch an mir). Natürlich wollen die süßholzraspelnd auch den keuschen Muddis an den Baumwollschlüpfer, Vorurteile wollen ja gepflegt sein.

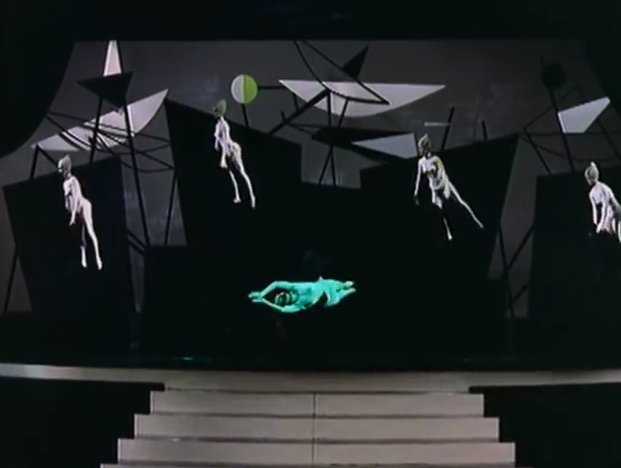

Zuhause bricht derweil das Chaos aus, weil Männer sind ja so unfähig, die Küche sieht aus wie Sau (eieiei). Damit dieser emanzipatorische Akt nicht Schule macht, kehren sie natürlich wieder reumütig zurück und alles ist wieder im Lot. Zwischendurch wird gesungen.

Gefilmt in Eastman-Color sehen wir natürlich auch nebenbei ein Kaleidoskop von postkartenartigen Motiven aus Italien, von Pferderennen mitten in der Stadt bis einer Rom-Sightseeing-Tour mit der Kutsche und lustigem Gesinge („Auf allen Straßen“). Interessant zu sehen, wie Rom damals aussah, ich war dieses Jahr erst dort. Durchaus ein Punkt auf der „Habenseite“ des Films.

Auf allen Straßen such‘ ich die Eine

Sie muss die Schönste und Liebste sein

Wenn ich sie finde, wird sie die meine

Find‘ ich sie nicht, dann bleib‘ ich lieber noch allein

Ich ziehe meine Straße immer weiter

Durch die schöne Welt

Und bleibe dabei immer froh und heiter

Weil mir das Leben so gefällt

Was man so Singt, während man mit der Kutsche durch Rom fährt

Die Lieder sind angenehm kurz und überwiegend von der dieser etwas südländisch-„exotisch“ angehauchter Machart, die damals angesagt war.

Geschrieben hat dieses nette kleine Schlager- und Schmunzelfilmchen eine der wenigen Frauen, die damals in diesem harten Geschäft einen Fuß an Land bekommen haben, eine gewisse Ilse Lotz-Dupont (1893-1968). In der Vorkriegszeit vor allem als Schauspielerin bekannt, schrieb sie in den 50ern und 60ern rund 25 verfilmte Drehbücher. Von „Moselfahrt aus Liebeskummer“ (1953) über „Wenn die Alpenrosen blüh’n“ (1955) bis „Das schwarz-weiß-rote Himmelbett“ (1962) klingt das doch eher nach solider Hausmannskost, was der Markt halt wollte. Das Himmelbett war wohl etwas erotisch angehaucht und sorgte 1962 für Aufsehen. (Dazu gehörte 1962 nun auch nicht viel. Wenn ich den mal finde, schau ich mal rein und berichte.)

Der Regisseur Hans Grimm (1905-1998) war mir bislang unbekannt. Er hat eine recht kuriose Karriere. Als gelernter Elektriker arbeitete er lange als Tontechniker, bevor er in den 30ern und 40ern zum Cheftonmeister der Tobis emporstieg und dort an zahllosen Filmen beteiligt war. Nach 1945 war er dann als Regisseur tätig für ein gutes Dutzend, überwiegend seichter Filme wie diesen hier. Hier kam ihm wohl zu gute, dass er – nach grober Sichtung – wohl überwiegend an unproblematischen, „leichten“ Filmen beteiligt war und es bei Massenproduktion an erfahrenen und zugleich politisch unbelasteten Regisseuren fehlte, die nicht emigriert sind.

Die Schauspieler*innen sind fast alle Kinder ihrer Zeit und hatten ihren Zenit in den 50ern und 60ern, danach wenn überhaupt noch etwas Fernsehen.

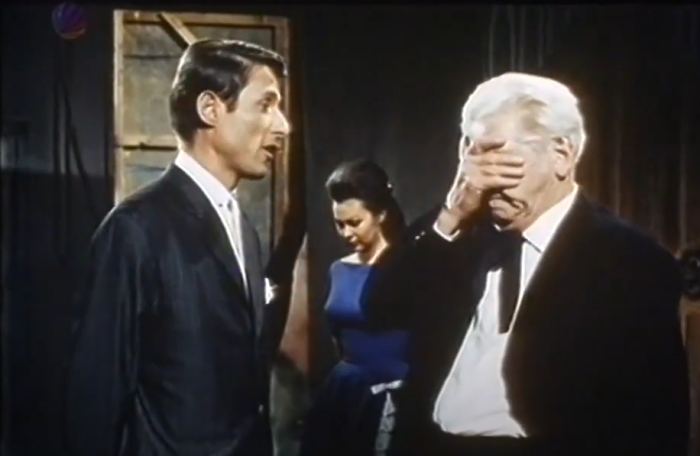

Spontan bekannt war mir tatsächlich nur Harald Juhnke (1929-2005), der hier noch recht jung in seiner sehr produktiven Zeit zu sehen ist, so grob 1957-1963 drehte er einen Film nach dem nächsten, 33 (!) Filme innerhalb von 6 Jahren.

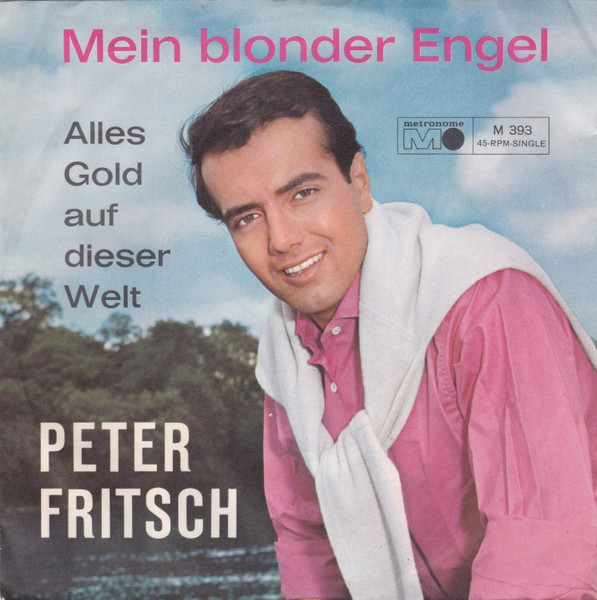

Claus Biederstaedt (1928-2020) war ebenfalls in dieser Zeit sehr produktiv. Tatsächlich dürfte der Name vor allem Synchron-Nerds etwas sagen, war er doch lange im Geschäft und ist in vielen bedeutenden Filmen und Serien zu hören, als Stimme von u. a. Marlon Brando, Peter O’Toole und Peter Falk. Die meisten Filme seiner Filmographie dürften außerhalb des Freundeskreises der seichten Schlagerfilmchen überwiegend vergessen sein, relativ spät war er noch mal im Roy-Black-Vehikel „Schwarzwaldfahrt aus Liebeskummer“ (1974) zu sehen. Und – natürlich – später dann auch in einigen Folgen von „Derrick“, daher war mir das Gesicht auch vertraut. Generell war er in vielen ZDF-Produktionen der Zeit zu sehen, von „Der Kommissar“ bis „Die Schwarzwaldklinik“. Kleine biographisch-geschichtliche Anekdote: Wie so viele seiner Generation musste auch er in den Krieg, mit 15 Jahren an die Ostfront. Seine Mutter war in der festen Überzeugung, er wäre wie alle (!) seiner Mitschüler gefallen, worauf sie sich mit einer Zyankali-Kapsel das Leben nahm und in irgendeinem Massengrab verscharrt wurde. Unglaublich, was diese Generation durchlitten hat.

Die weibliche Hauptrolle bestreitet Marianne Hold (1933-1994), einer der großen Stars der damaligen Zeit, hier schon gegen Ende ihrer recht kurzen Karriere. Nach den Kriegswirren landete sie als junge Frau in Rom und lebte dort bis zu ihrem Tod. Ihre Filmkarriere war nach 1965 beendet.

Die aus Jugoslawien stammende Elma Karlowa (1932-1994) war ebenfalls ein sehr gesehener Gast in diesen Filmen. Im Gegensatz zu Marianne Hold konnte sie auch später noch im Kino und Fernsehen Rollen ergattern, wenn auch ihre Blüte lange vorbei war. Neben Abstechern in die 70er-Softerotik („Junge Mädchen mögen’s heiß, Hausfrauen noch heißer“, „Was Schulmädchen verschweigen“, beide 1973) war sie sogar in den 90ern noch in einigen Folgen von „Tatort“ zu sehen. Der bedeutenste Film in ihrer Filmographie ist sicherlich „Angst essen Seele auf“ (1974) von Rainer Werner Fassbinder, in dem sie eine kleine, aber schöne Rolle hat als „Frau Kargus“, die schwarzhaarige, etwas pummelige Frau, die Brigitte Mira im Treppenhaus trifft.

Erwähnenswert ist noch eine kleine Rolle von Liesl Karlstadt (1892-1960), es war auch ihre letzte Rolle überhaupt. Zusammen mit Karl Valentin (1882-1948) bildete sie eines der großen Komiker-Duos Deutschlands. Dazu zu gegebener Zeit mehr. Hier spielt sie Tete, die resolute Hausangestellte von Harald Juhnke. Dass die beiden zusammen mal einen Film gedreht haben, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.

Typisches Fließband-Produkt seiner Zeit. Tut niemandem weh, unterhält auf niedrigem Niveau, handwerklich sauber. Musik meist im erträglichen Rahmen. Schnulzfaktor schon im roten Bereich, aber (im Rahmen des Genres) noch zu ertragen. Gibt sicherlich schlimmeres, das ist hier ist wohl aber nur für Chronisten und beinharte Juhnke-Fans von Interesse.

Der Film ist wohl weder auf VHS noch auf DVD erschienen, nur eine Ausstrahlung im „Heimatkanal“ bei Premiere anno 2005 ist dokumentiert. Es gibt ihn aber in überraschend guter Qualität auf YouTube.