Regie und Buch: Rolf Olsen

Produktion: Karl Spiehs / Lisa Film

Premiere: 3. Dezember 1971

Uff. Immer wenn ich denke, ich habe den Bodensatz der allseits beliebten deutschen Komödie erreicht, kommt etwas um Eck wie dieser Film und belehrt mich eines besseren.

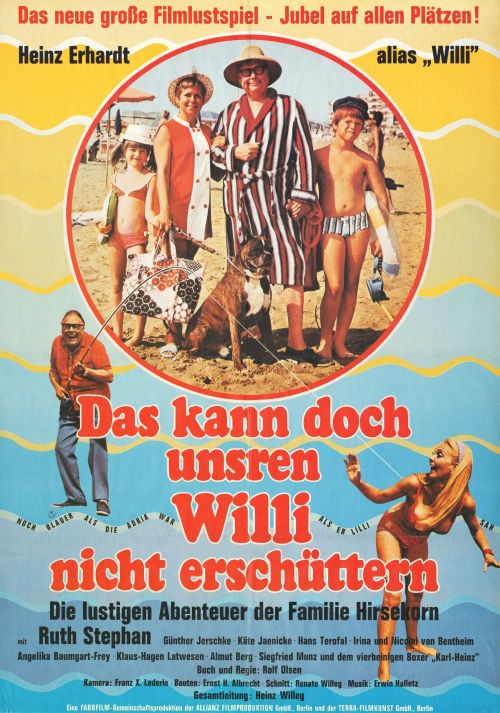

Auch den gibt es aktuell im Stream bei Prime, wo er mir von der allmächtigen Algorithmus-Gottheit auch prompt ans cinephile Herz gelegt wurde. Ein Blick in den Cast machte mich neugierig. Obwohl es eine Produktion der – natürlich – Lisa Film GmbH ist, sind hier doch einige Schauspieler*innen am Start, die man primär aus der Lümmel aus der ersten Bank-Reihe der „Konkurrenz“ Seitz Filmproduktion kennt. Zudem hat Regisseur Rolf Olsen nur ein Jahr zuvor den durchaus unterhaltsamen Heinz-Erhardt-Film „Das kann doch unseren Willi nicht erschüttern“ (auch hier schon besprochen) gedreht, den ich im Großen und Ganzen ganz gerne mag. Ruth Stephan und Hans Terofal sind hier auch wieder dabei. Rolf Olsen – genau, treue Leser*innen dieser Seite kennen ihn auch schon als Regisseur des unglaublichen Trash-Exploitationfestes „Ekstase – Der Prozeß gegen die Satansmädchen„.

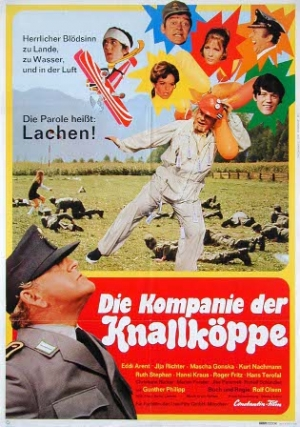

Naja – wie der Titel vermuten lässt, handelt es sich hierbei um eine der damals relativ trendigen Militärklamotten, wie es sie in der Zeit zuhauf gab, oft auch aus Italien. Wer auf bairisch babbelnde Scherzbolde in Uniform steht, wird hier viel erbauliches Anschauungsmaterial finden. „Die Parole heißt Lachen!“, sagt das Filmplakat. Dann muss es ja auch stimmen.

Direkt im Vorspann dürfen wir schon Rudolf Schündler mit angeklebtem Kinnbart und mit einer Art Rennfahrer-Overall bekleidet als „verrückten Erfinder“ bewundern, der sein Labor in die Luft fliegen lässt und sich dann freut, dass er mit seiner Erfindung, ein Dutzend Luftballons, auch fliegen kann. Zu allem Übel ist er auch noch schlecht nachsynchronisiert. So ungefähr legt das schon mal das Niveau des Films fest. Der arme Mann, immerhin hat er Filme mit Fritz Lang und Dario Argento gemacht und muss hier nun den Suppenkasper mimen und kriegt noch eine fremde Stimme aufgedrückt. Dagegen war die Rolle des Studienrat Knörz direkt Shakespeare.

Ein anderer Handlungsstrang dreht sich um das Duo aus Eddi Arent und Ilja Richter, die als Staubsaugervertreter lustige Abenteuer erleben und Sprüche reißen, die selbst Fips Asmussen als zu platt abgelehnt hätte. Eddi Arent kann durchaus witzig sein (seine Sidekick-Einlagen in den Edgar-Wallace-Filmen sind legendär), er bekommt hier halt nichts vom dürftigen Drehbuch geboten. Ilja Richter ist schrill, zappelig und nervig wie immer und lustig wie ne Eiterbeule bei Mondenschein. Hansi Kraus alias „Pepe Nietnagel“ hat auch eine kleine Rolle ohne besondere Vorkommnisse. Und Kurt Nachmann, der uns hier auch als Drehbuchautor schon mehrfach begegnet ist (er hat viel mit Franz Antel gemacht), darf auch seinen Backenbart mal wieder Gassi führen.

Natürlich gibt es eine Verwechslung – besagter Erfinder soll ein neues Rettungssystem erfinden, den Automatischen Rettungs-SCHirm – abgekürzt A.R.SCH (ja, im Ernst). Das hat alles noch nicht so ganz geklappt. Daher bricht das große Zittern aus, als eine Besichtigung durch hochrangige Militärs angekündigt wird. Natürlich werden die beiden Vertreter für diese gehalten. Echt, super lustig. So was hat man noch nicht gesehen!

Hans Terofal ist zwar hier auch „trottelig“, muss sich aber zumindest nicht dauernd besaufen, sondern darf einen schnittigen Bundeswehr-Fummel auftragen und auch mal mit dem Jeep durchs bayerische Dorf kacheln. Mal was anderes. Er hat hier überhaupt eine ungewohnt große Rolle und darf auch mal schauspielerisch was anderes zeigen als den Depp vom Dienst, der von allen verachtet und gequält wird. Er ist hier durchaus ein Lichtblick. In einem Paralleluniversum hätte er vielleicht so etwas wie der neue Karl Valentin werden können.

Ein kleines Highlight ist eine Szene, in der Terofal den auf dem Bauch liegenden Gunter Philip mit heruntergezogener Hose verarztet. Dieser hat eine Ladung Schrot in den Allerwertesten bekommen, und Terofal entfernt die zahlreichen Kugeln mit einem riesigen Magneten, was so absurd-cartoonhaft ist, dass ich mir zumindest ein amüsiertes Schmunzeln nicht verkneifen konnte. Tatsächlich das einzige im ganzen Film. Eine Szene wie aus einem Tex-Avery-Cartoon. (Leider lässt Prime keine Screenshots zu, daher müsst ihr euch dieses Bild leider vorstellen.)

Der ganze Kappes ist damals erstmals von VPS auf Video ausgewertet worden. Es gibt auch eine DVD von einem Ramschlabel. Aber ganz im Ernst, selbst als Freund der Zeit und Komödienfan – erspart es euch. Das grenzt an Körperverletzung.