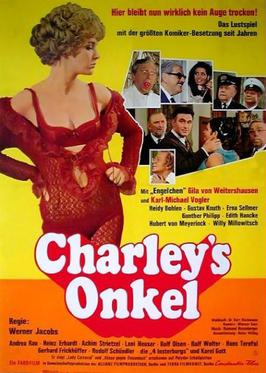

Regie: Werner Jacobs

Buch: Kurt Nachmann

Produzent: Allianz Film Produktion GmbH, Berlin (Heinz Willeg),

Terra Filmkunst

Premiere: 18. April 1969

Ein Film wie ein Fiebertraum. Ein weiterer Baustein in meiner selbst gesteckten Challenge, alle Filme mit Beteiligung von Heinz Erhardt zu sichten, und das ist wohl das skurrilste Machwerk, in dem er je auftauchte. Er hat hier auch nur eine kleine Rolle, mehr ein Cameo. Aber was für ein Cast! Wer hätte beispielsweise gedacht, dass es wirklich einen Film gibt, in dem Heinz Erhardt und Karl fucking Dall mitwirken? Mindblowing. Leider sind sie nie in einer Szene, das hätte wohl einen Riss in der Humor-Matrix gegeben.

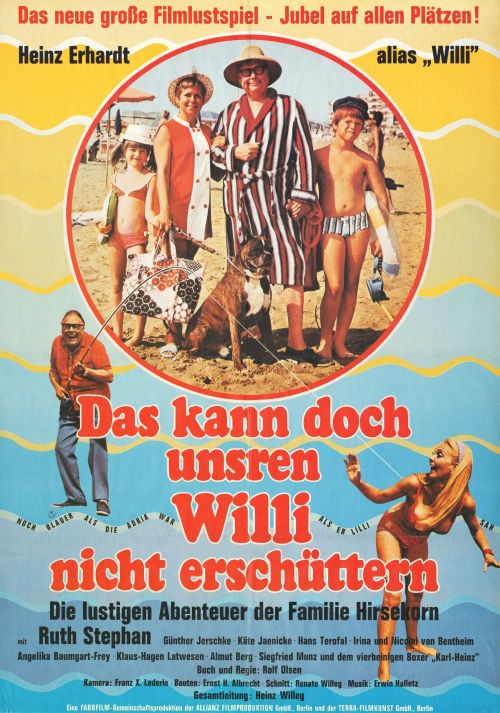

Hier wird allerlei aufgefahren an großen Namen des damaligen Komödienschaffens. Regisseur Werner Jacobs ist ein alter Haudegen im Gerne und kurbelte allerlei lustig gemeintes und sollte ein paar Jahre später noch drei der vier „Willi“-Filme mit Erhardt drehen. Autor Kurt Nachmann ist uns hier auch schon des Öfteren über den Weg gelaufen, später dazu mehr.

Was den Film etwas besonders macht – hier treffen Opas Pantoffelkino und 68er Anarcho-Humor aufeinander. Der Clou an dem Film ist „Insterburg & Co“, die Band um Ingo Insterburg, zu der eben auch Karl Dall gehörte. Ein Running-Gag ist, dass Insterburg sich konstant über alles „Scheiß-Bürgerliche“ echauffiert.

Sonst kommt hier echt eine beeindruckende Kollektion von deutschen Spaßnasen zusammen, viele alte Bekannte des Genres. Von den alten Haudegen wie Hubert von Meyerinck und Willy Millowitsch bis hin zur damals aktuellen Generation wie Gila von Weitershausen (die nominelle Hauptrolle) und besagte Insterburg & Co.

Quasi der Avengers des deutschen Lustspiels. Gustav Knuth in einer Doppelrolle! Erna Sellmer, die sich auch noch als Mann verkleidet! Gunther Philipp! Edith Hancke! Ralf Wolter! Hans Terofal! Herbert Weißbach! Ja, sogar der von mir bekanntlich sehr geschätzte Rudolf Schündler! Viele nur in kurzen Gastauftritten, aber dennoch schon beeindruckend. Sogar der spätere Komödien- und Exploitation-Regisseur Rolf Olsen hat einen Auftritt (ja, der mit den Satansmädchen). Das damalige Sexsternchen Andrea Rau zieht mal blank und als Sahnehäubchen auf diese Torte des Kartoffel-Wahnsinns schaut noch mal ein junger Karel Gott vorbei, in „seinem ersten deutschen Spielfilm“, wie der Trailer stolz verkündet.

Als wäre das alles nicht schon bizarr genug: Wir schreiben das Jahr 1969. Erfolgreiche Filme müssen Brüste haben. Und wir haben hier allerlei Nuditäten zu bewundern, es geht um käufliche Liebe. Willy Millowitsch lüstern wie Nachbars Lumpi eine (vermeintliche) Nutte jagen zu sehen hat schon etwas von einem Fiebertraum nach einer Überdosis seltsamer Filme und Eierlikör. Aber: Ja, dieser Film existiert.

Nebenbei: Wer auf nackte Tatsachen von Gila von Weitershausen hofft, dürfte eher enttäuscht werden, es gibt eine Umkleideszene von hinten, wenn man blinzelt, verpasst man es. In „Der Bettenstudent“, wo sie ja auch mitwirkte, kann ich mich zumindest an keine Nackedei-Szene erinnern. Sie in der Zeit in vielen seltsamen Filmen der frühen Sex-Welle mitgewirkt, mal sehen, was uns in „Engelchen macht weiter – hoppe, hoppe Reiter“ oder „Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höh„, beite auch von 1969, so für Abenteuer erwarten, sofern ich die in die Finger kriege. Abenteuer deutsches Nachkriegskino.

Ein Nachteil des extrem großen Casts ist, dass die Handlung für so ne olle Klamotte echt kompliziert ist. Dauert denkt man – Moment, wer war das noch, warum macht er/sie dies oder das, was sind die Beziehungen? Man lese die grotesk lange Inhaltsangabe auf Wikipedia. Alle Nase lang werden Leute verwechselt und Pläne geschmiedet. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier um die Gastauftritte „drumrum“ geschrieben wurde, neben der üblichen Verwechslungs-Blaupause.

Die Grundprämisse ist schon recht abstrus – Carla Werner, genannt Charley, ist Fahrlehrerin. Jung und hübsch, wird ihr vom Fahrschüler (Hans Terofal, of all people) ans Knie gefasst. Sie hat es satt und kündigt, nachdem ihr Chef (Hubsi) kein Verständnis für ihre Pein hat. Ihre Freundin Lilo ist Prostituierte, diese reist für 3 Wochen in Urlaub. Sie übernimmt ihre Wohnung und schließlich auch ihren Job. Ihr erster Freier ist – Rudolf Schündler. Der prompt den Hintern versohlt bekommen will. Alter. You can’t make that shit up.

„Hey, ich kündige meinen Job, weil ich von Hans Terofal ans Knie gefasst werde, und arbeite dann als Callgirl!“ Ich mein: Hä?

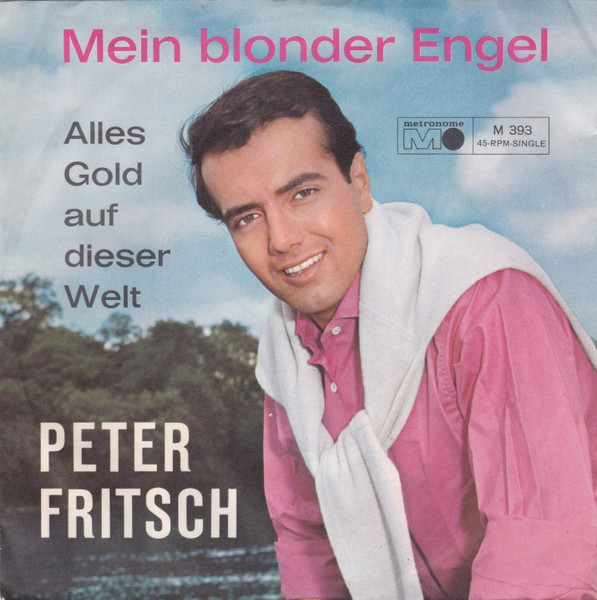

Wie bereits erwähnt taucht auch Karel Gott auf, dessen zwei Songs man absitzen muss. Lustigerweise wird er, sobald er spricht, synchronisiert, wenn mich mein Ohr nicht täuscht von Gerd Duwner. Komplett sinnfreie Szene für einen Scheck von der Plattenfirma.

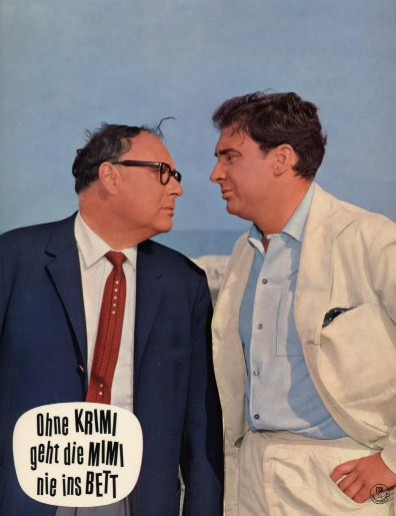

Nach geschlagenen 50 Minuten kommt dann der Auftritt von Heinz Erhardt als Vertreter für eine Art Raumerfrischer. Erhardt macht das beste aus dem Material, rettet den Film aber auch nicht in den paar Minuten.

Ein weiterer dieser deutschen Filme der Zeit, die man gesehen haben muss, um sie zu glauben. Immer wieder gibt es Szenen, bei denen ich mich fragte: Welche Drogen haben die sich damals reingepfiffen, um auf so was zu kommen? Auf jeden Fall durchaus interessant, wie Kurt Nachmann hier versucht, auch „die jungen Leute“, sprich: damalige Studierende, anzusprechen durch Sponti-Sprüche und Frivolitäten. Das ist schon ziemlich weit entfernt von spießigen Fleischbeschaufilmchen wie z. B. die Werke von Franz Antel – die ja kurioserweise oft auch von Nachmann geschrieben wurden, beispielsweise „Frau Wirtin bläst auch gern Trompete“. Fun fact: Nachmann hat 1969 alleine 10 (!), in Worten: zehn, Drehbücher geschrieben.

Auch wenn das schon a different kind of animal ist wie die Frau-Wirtin-Filme, merkt man durchaus, dass das Weltbild genauso altbacken und reaktionär ist wie sonst, denn die von Ingo Insterburg darstellte Figur als „Klischee-68er“ ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Wenn er da in einer gemusterten 70er-Jahre-Unnerbüchs rumturnt ist das schon harte Fremdscham.

Nicht ganz so haarsträubend durchgeknallt wie „Der Bettelstudent“, aber schon ein ziemliches Brett. Hat aber mehr Brüste, Autostunts (!) und Heinz Erhardt auf der Habenseite. Immerhin.

Was man allerdings nicht erwarten darf: Einen „Heinz-Erhardt-Film“, auch wenn er groß auf dem Cover ist. Sowohl bei der alten Videoauswertung in den 80ern als auch auf der neuen DVD von Filmjuwelen, die das Originalmotiv übernommen haben. Das grenzt schon an irreführende Werbung.