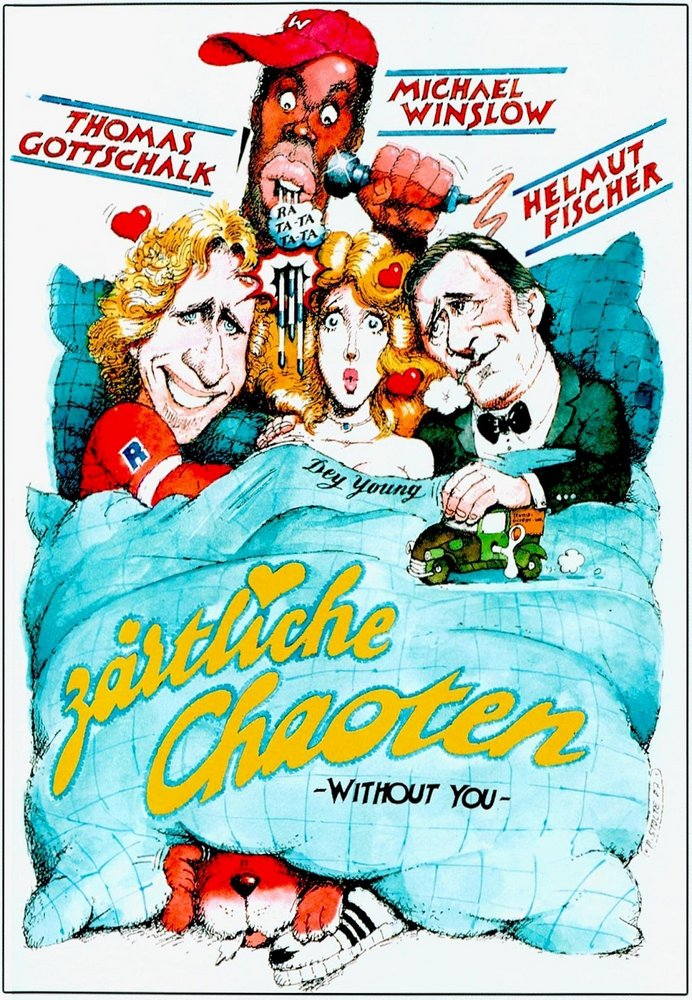

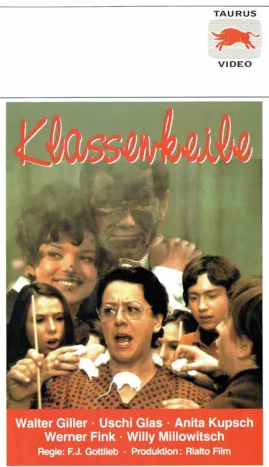

Regie: Franz Josef Gottlieb

Buch: Thomas Gottschalk

Produktion: Karl Spiehs / K.S. Film

Premiere: 20. August 1987

Ein weiterer Film aus der Spätphase der Lisa Film. 1987 war sowohl die Zeit von Thomas Gottschalk als auch der klassischen Lisa-Film-Komödie langsam ausgelaufen. „Zärtliche Chaoten“, unter der Regie vom soliden Handwerker Franz Josef Gottlieb entstanden (es ist sein vorletzter Kinofilm), zählt zu den etwas unbekannteren Werken mit Thomas Gottschalk. Streng genommen ist es kein „richtiger“ Lisa-Film, denn im Abspann ist als Produktionsfirma „K.S. Film“ genannt, was aber natürlich für Karl Spiehs steht. Hinter den Kulissen sind u. a. auch mit Erich Tomek und Otto Retzer zwei der üblichen Verdächtigen am Werk, also rechnen wir das der Einfachheit halber mal zum Lisa-Kanon. Zufällig ist mir gerade die DVD zugelaufen, dann wollen wir diese Lücke hier auch mal schließen.

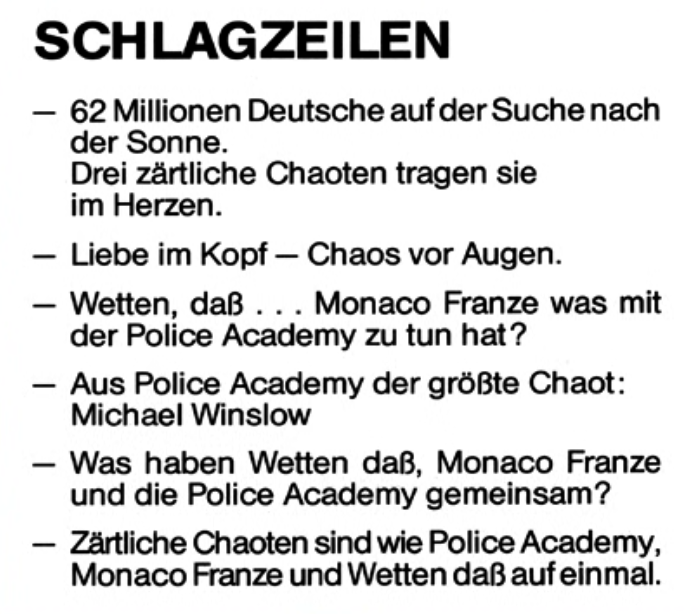

Hier ist Gottschalk mal ohne Mike Krüger unterwegs, als weitere Hauptdarsteller sind hier Michael Winslow (* 1958) und Helmut Fischer (1926-1997) am Start. Michael Winslow war damals gerade populär aufgrund der „Police Academy“-Reihe und Helmut Fischer, ein bayrischer Volksschauspieler, war aufgrund seiner sehr erfolgreichen Serie „Monaco Franze – Der ewige Stenz“ (1983) auch angesagt. So ist wohl diese – aus heutiger Sicht – etwas kuriose Zusammenstellung zu erklären. Wie so oft bei Spiehs – alles auf maximale Vermarktbarkeit getrimmt.

Auch hier wird wieder ein Musikstück in die Charts gedrückt – oder es zumindest versucht, ganz in der Tradition der Schlagerfilme der 70er. Auf dem Filmplakat ist „Without You“ als Untertitel zu lesen, damit ist der gleichnamige Song in der Version von Harry Nilsson gemeint. Er war in der hier schon im Vorspann gespielten Version schon recht alt (1971), heute dürfte am ehesten die Cover-Version von Mariah Carey, die 1993 eine Nummer 1 war, bekannt sein. Er wird im Laufe des Films recht penetrant immer und immer wieder gespielt. Sonst werden tatsächlich einige Songs aus „2 Nasen tanken Super“ recycelt, typische Mitt-80er-Lala halt.

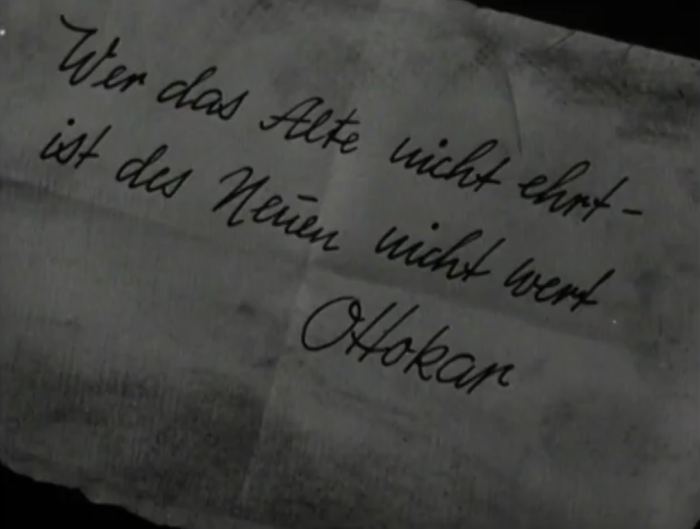

Die recht lange Pre-Opener-Sequenz vor dem Vorspann (gut 6 Minuten) hat einen netten Kniff – direkt im ersten Bild reitet Pierre Brice als Winnetou ins Bild. Schnell stellt sich heraus – man hat nicht die falsche DVD eingelegt, sondern es ist ein Film im Film, Brice spielt sich quasi selbst und beschwert sich über einen misslungenen Stunt. „Ich bin es gewöhnt, mit Profis zu arbeiten!“ Unsere drei Helden sind dort alle in der laufenden Produktion eingesetzt und verlieren prompt ihre Jobs wegen akuter Unfähigkeit.

So „Film im Film“-Ideen und Promis, die sich selbst spielen, finde ich immer interessant. Quasi „Curb Your Enthusiasm“ in der teutonischen Karl-May-Version. Und das schon 1987. Interessante Idee. Leider wird sie nach dem Vorspann auch fallengelassen. Ein pseudodokumentarischer Film über die Dreharbeiten zu Winnetou in dem Stil hätte echt interessant werden können, vielleicht mehr als der eigentliche Film, leider ist es hier mehr ein Vorspiel als Teil des Plots.

Dann fängt die eigentliche Geschichte an. Als Drehbuchautor ist hier tatsächlich Thomas Gottschalk persönlich verzeichnet, wobei er sich offensichtlich von der französischen Komödie „3 hommes et un couffin“ (Drei Männer und ein Baby) von Coline Serreau (erschienen 1985) hat inspirieren lassen.

Kurz zusammengefasst: Die drei Spießgesellen lernen durch eine Autopanne die junge Rosi kennen. Nach einer wilden Partynacht wachen sie alle mit Filmriss und ohne Beinkleid auf, und Rosi ist schwanger. Wer ist der Vater?

Jeder der drei glaubt, der Erzeuger zu sein, und versuchen die werdende Mutter zu unterstützen, was natürlich meist ob der komödiantischen Effekts in die Hose geht. Am Ende gebärt sie Drillinge, einer davon ist schwarz. Sie sind also alle drei beteiligt. (Was jeder biologischen Logik widerspricht, aber hey. Und suggeriert den wohl bizarrste Rudelbums in der Geschichte des Sex. Brrr. Weiche, Kopfkino. Die Szene wird im Film nur angedeutet, die Nacht wird übersprungen, und lustigerweise von einem Bild eines Regenbogens „illustriert“ – der Film war aus Versehen seiner Zeit voraus.)

Der zweite Akt beginnt – wie könnte es anders sein in einem Spiehs-Film – am Wörthersee. Dort hat Schmidhuber (Fischer) früher mal in einem Hotel seine Ausbildung gemacht, sie wollen dort wieder in Lohn und Brot kommen. Der Chef des Hotels ist Ludwig Haas (1933-2021 – der Doktor aus der Lindenstraße) und auch wenig begeistert. Dennoch lässt er sich überzeugen, die drei Pfeifen als Kellner und Küchenpersonal einzustellen. (Das Hotel ist übrigens genau das, in dem einige Jahre später die Serie „Ein Schloß am Wörthersee“ entstand, das Falkensteiner Schlosshotel Velden.)

Ein paar Gags seien hier mal zur Veranschaulichung des humoristischen Niveaus dargeboten: Fischer als Kellner hat Stress mit dem Chefkoch, den er veräppelt. Dieser schwört Rache. Fischer soll als Kellner einer feinen älteren Dame das Frühstück servieren, mit Deckel. Er tut dies, und das Frühstück entpuppt sich, entdeckelt, als kunstvolle Reproduktion eines männlichen Genitals aus Wurst, Ei und Spinat.

Die Dame rauscht empört von dannen, wütend wirft Fischer die Zutaten in hohem Bogen aus dem Fenster. Im Garten sonnt sich nichtsahnend der Herr Direktor, und das passiert:

Nachdem man sich vor dieser Zwerchfellattacke erholt hat, bekommen wir Michael Winslow als eine Art dürre, schwarze Tina-Turner-Parodie auf die Linse gedrückt. Der Chefkoch kommt des Weges und baggert sie an („Hallo, schönes Fräulein. Ganz allein?“ Diese Dialoge sind einfach Shakespeare.)

Fake Tina Turner geht darauf ein, sie gehen ins Haus, dort wird Champagner und Kaviar kredenzt. Der wohlbeleibte Koch wird zwecks Koitus-Vorbereitungen nach nebenan zum Duschen geschickt, Winslow erweckt mit seinen Stimmkünsten den Eindruck, der eifersüchtige, Verbalinjurien brüllende Freund wäre erschienen und droht dem Koch den gewaltsamen Tod an, er offeriert verängstigt als Wiedergutmachung den Inhalt seines Vorratsschranks. So kommt Winslow zu einem großen Körbchen voller teurem Luxusfutter. (Was damit geschieht? Weiß weder der Drehbuchautor noch der Zuschauer.)

Nach diesem heiteren Stelldichein am Wörthersee geht die Story zurück nach München. Die drei erhalten einen Brief (nein, eine „message“, man war 1987 schon cool) von Rosi, dass sie schwanger ist. Wie schon erwähnt, kommt jeder der drei in Frage.

Um Geld zu verdienen, hecken Sie einen Plan mit einem Gerät gegen Mundgeruch aus, was zu einer Reihe bizarrer Szenen führt, von einer halbgaren Miami-Vice-Parodie bis hin zu Michael Winslow, schon wieder als Drag Queen. Männer von Frauenklamotten, haha, einfach soooo lustig.

Danach versuchen sie sich als klischeehafte Mariachi-Band, zum Playback, weil: Rod Stewart kann ja auch nicht singen und bewegt nur den Mund, während „e Banderl“ läuft. Und so haben wir den Hattrick – innerhalb von nicht mal fünf Minuten: Transphobie, einen mehr oder weniger rassistischen Witz (siehe oben, wenn er wenigstens lustig wäre) und nun die gute alte kulturelle Aneignung. Lisa Film bleibt sich da echt treu (weitere Ausführungen dazu siehe „Die unglaublichen Abenteuer des Guru Jakob“ – im Vergleich ist das hier noch relativ harmlos).

Um die Stunden-Marke spult der Film etwas vor, die Monate vergehen, mit den klassischen Kalenderblatt-Bildern, zwischendurch weitere Abenteuer der drei als Playback-Musiker, während Rosis Bauch wächst.

Michael Winslow darf noch mal seine Geräuschemacher-Künste in einer Szene im Kaufhaus zeigen. Er klaut aus Versehen Spielzeug und wird erwischt, worauf sich seine Flucht eine recht aufwändige Action-Sequenz aufbaut. Schließlich wird er doch gefasst, der „klauende Ausländer“ (da schmunzelt der anständige deutsche Kinogänger im Jahre 1987). Er wird zu Schadenersatz verdonnert. Die Geldnot ist wieder da. Gut, dass gerade völlig unmotiviert dieses dezente Schild in der Landschaft rumsteht. 10.000 Mark für die Ergreifung eines Exhibitionisten. Oha. Pimmelwitze im Anmarsch. Mal sehen, was der dritte Akt so an humoristischen Niederungen zu bieten hat.

Die drei beschließen also, dass Gottschalk den Exhibitionisten spielen soll, damit sie die Belohnung kassieren können. Sie schleppen ihn gefesselt zur Polizei, der skeptische Polizist will wissen, wie er es gemacht hat. Er öffnet den Mantel falsch und der Schwindel fliegt auf. Ein wilder Bikertyp (Hans-Georg Panczak) mit einer Art Wikinger-Helm, vom Bock gestürzt mit Aua-Arm, kommt ins Präsidium, erzählt von einem Bootrennen, Siegesprämie 10.000 DM. Welch passender Zufall, dass wir nun zum Wörthersee zurückkehren können für die nächste super-duper spannende Actionszene. Immerhin gibt es ein paar ganz nette Stunts, eine Jagd mit Motorrad und so einem Luftkissenfahrzeug durchs Kaff. Wie bei James Bond. (Fast.)

Sie haben es so eilig, weil die Geburt ansteht, also hopp ins Krankenhaus. Dort soll die bange Frage nach der Vaterschaft endlich geklärt werden, das Ergebnis ist … interessant.

Thomas Gottschalk muss ich wohl nicht noch mal vorstellen. Michael Winslow dürfte auch heute noch recht bekannt sein (bei den jüngeren vielleicht auch durch sein kürzlichen Auftritt bei LOL), er ist hier im Prinzip die gleiche Figur wie in „Police Academy“ (1984), der lustige, pfiffige Geräuschemacher. Er wird hier von Synchronlegende Randolf Kronberg (1942-2007) synchronisiert, einer der Standardstimmen der Zeit für „lustige Schwarze“, am prägendsten wohl Eddie Murphy. Wenn man den Film schaut, ohne hinzusehen, wähnt man sich mitunter in „Beverly Hills Cop“ aus einem seltsamen Paralleluniversum.

Dey Young (* 1955), die Rosi, dürfte heute kaum jemanden was sagen, ich kannte sie bislang auch nicht. Sie spielte über lange Zeit immer wieder mal in Filmen und Serien mit, meist aber eher kleine Rollen. Immerhin taucht sie in noch heute bekannten Filmen wie Running Man oder Pretty Woman auf.

Kleine Rollen haben noch Ulrich Beiger als Drogist in einer seiner letzten Kinorollen, wie schon erwähnt Ottfried Fischer als Chefkoch, Herbert Fux als Penner und auch Glatze-Schnorres-Man und Spiehs-Geselle Otto Retzer hat einen seiner Cameo-Auftritte als Müllmann.

Dieses mäßig unterhaltsame Trash-Komödien-Machwerk hat es zumindest auf DVD geschafft, es gibt eine recht leicht zu findende Veröffentlichung von Marketing Film. Kurioserweise ist dort eine deutsche und eine ungarische (?!) Sprachfassung zu finden. Wer hat warum eine ungarische Synchronfassung hiervon gemacht? Diese Frage finde ich fast interessanter als der Film.

Daneben gibt es auch eine DVD zusammen mit dem zweiten Teil. Ja, dieser Kappes hat damals 2-3 Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt, also hat sich wohl eine Fortsetzung gelohnt. Mal sehen, ob ich mich da auch noch mal ran wage. Der hat inhaltlich null Komma nix mit diesem Film zu tun, hat aber das gleiche Trio als Hauptdarsteller.

Es gibt sicherlich furchtbarere und unerträglichere Filme im Spiehs-Kanon, dieser Film hat durchaus seine (nostalgischen) Fans. Immerhin hat er ein paar Szenen, die ganz unterhaltsam sind, einmal habe ich sogar gelacht (!). Und das Luftkissenboot war cool.