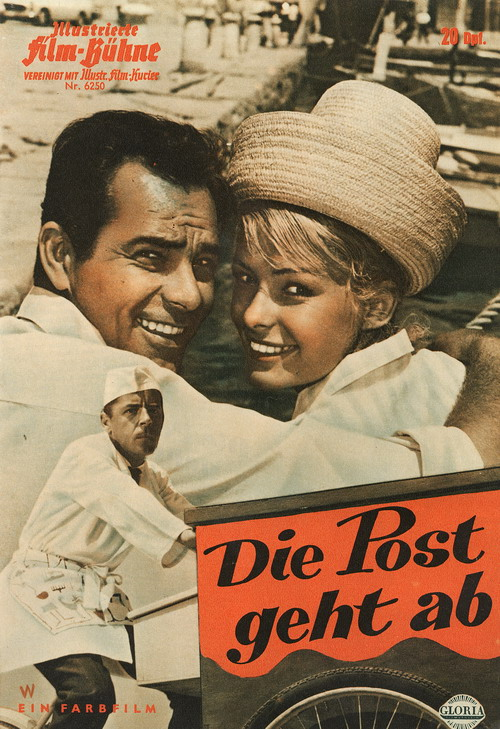

Regie: Harald Vock

Buch: August Rieger, Janne Furch

Produktion: Karl Spiehs / Lisa Film

Premiere: 18. Oktober 1968

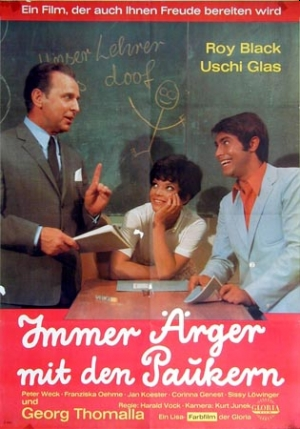

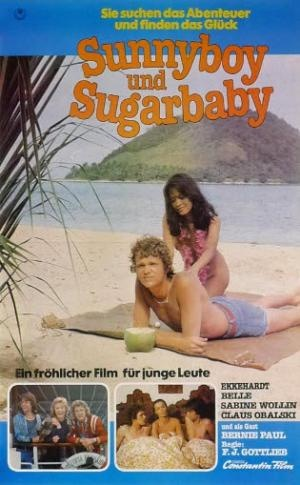

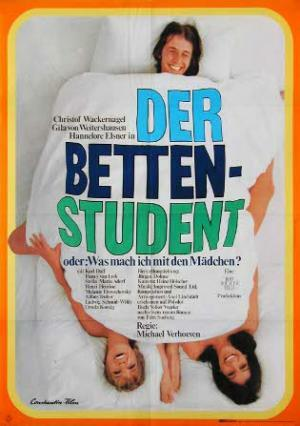

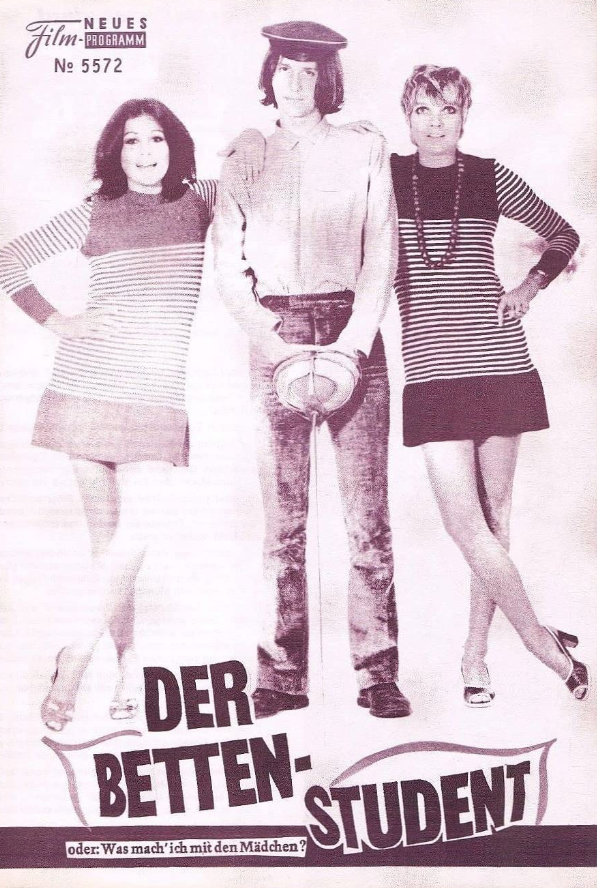

Lisa Film war immer gut darin, bestehende Trends auszunutzen. So ist es nicht verwunderlich, dass nach dem großen Erfolg von „Die Lümmel von der ersten Bank“ der Konkurrenz (Franz Seitz Filmproduktion) schnell ein „Trittbrettfahrer“-Film kam. So entstand „Immer Ärger mit den Paukern“ sogar noch im gleichen Jahr wie das „Original“, was schon ahnen lässt, dass das mit recht heißer Nadel gestrickt wurde. Die Lümmel kamen im April 1968 in die Kinos, dieser hier im Oktober. Im Dezember kam dann schon die „echte“ Seitz-Fortsetzung (Zum Teufel mit der Penne).

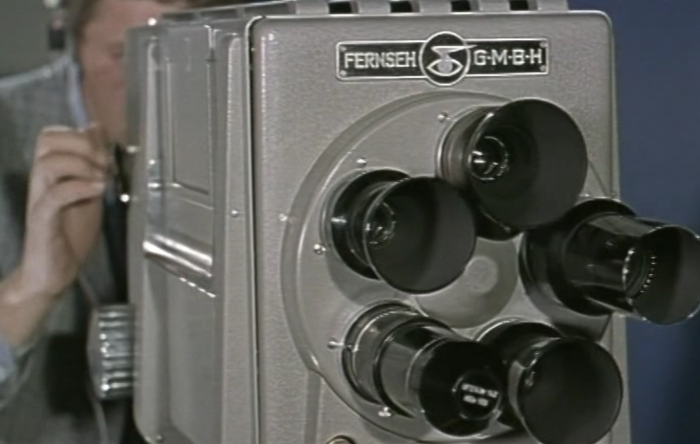

Als Regisseur wurde der damalige Unterhaltungschef des NDR, Harald Vock, verpflichtet, es war seine erste Regiearbeit. Er sollte in den nächsten Jahren noch einige ähnliche Filme für Lisa Film inszenieren und sich danach wieder auf seinen Fernsehjob konzentrieren.

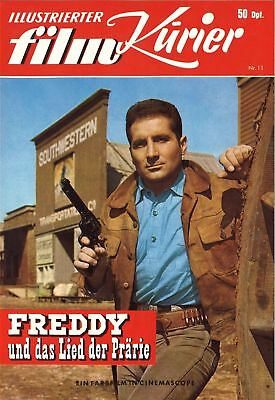

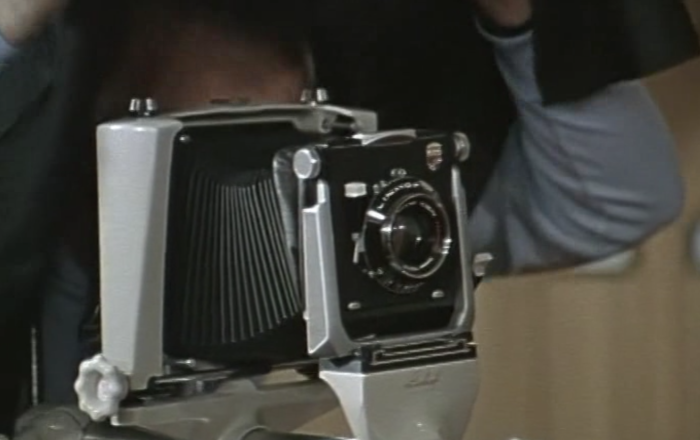

Während des Vorspanns sehen wir Roy Black in einem Ford Mustang Cabrio (so mit das coolste im ganzen Film) durch die österreichischen Berge düsen, dazu läuft seine deutsche Coverversion von Louis Armstrongs Klassiker What a Wonderful World, damals noch recht aktuell (1967 erschienen), hier in der germanischen Schmalzversion namens Wunderbar ist die Welt.

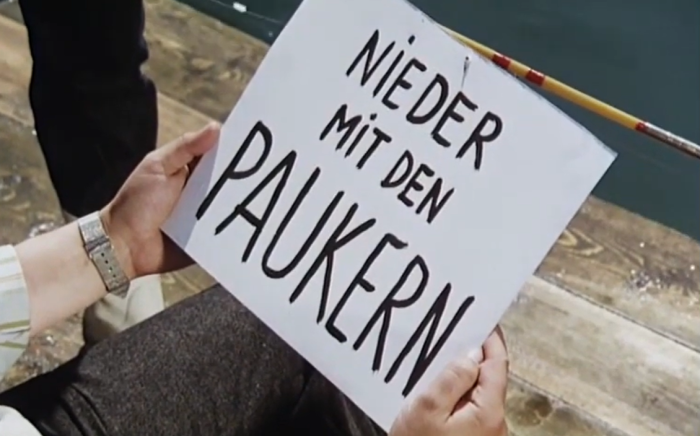

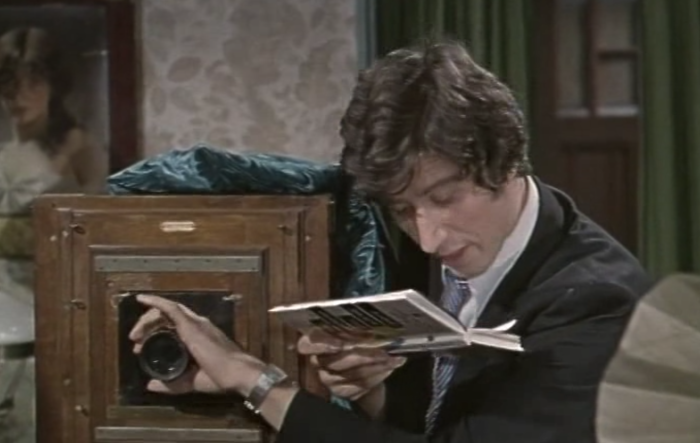

Dann sehen wir Peter Weck als Studienrat Dr. Berger beim Angeln. Seine Verlobte kommt an, schimpft, dass er immer nur mit seinen Fischen zugange ist und nicht mit ihr, und wirft ihren Verlobungsring in den Weiher, was ihn erstaunlich wenig tangiert, dafür beißt zeitgleich ein Fisch an, was Anlass zu etwas lustigem Gehampel im Wasser ist.

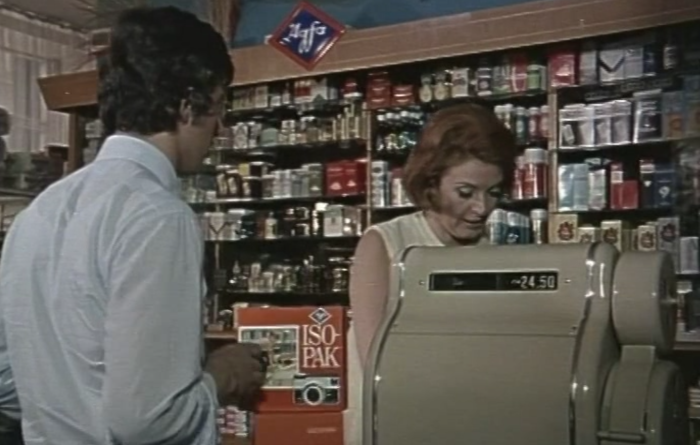

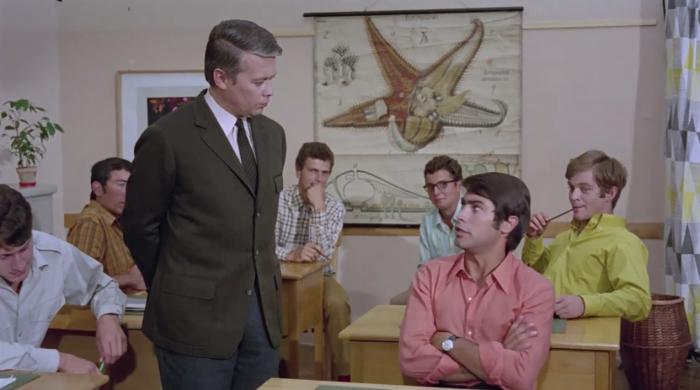

Peter Hartung (Roy Black) hat inzwischen genug vom Mustang-Fahren und ist mit seinen beiden Beifahrern, Kumpel Hans Werner (Roland Astor) und Bruder Paul (Jan Koester), eingekehrt. Da erfahren wir auch den großen Masterplan. Klassischer Komödienplot: Irgendwer muss verwechselt werden oder die Rollen tauschen. Hans Werner will nach zwei erfolglosen Versuchen das Abitur abhaken und erste Erfahrungen als Journalist sammeln, derweil soll Peter für ihn unter seinem Namen die neue Schulbank drücken, damit sein Vater nichts merkt. Der halbwüchsige Paul ist dort ebenfalls im Internat.

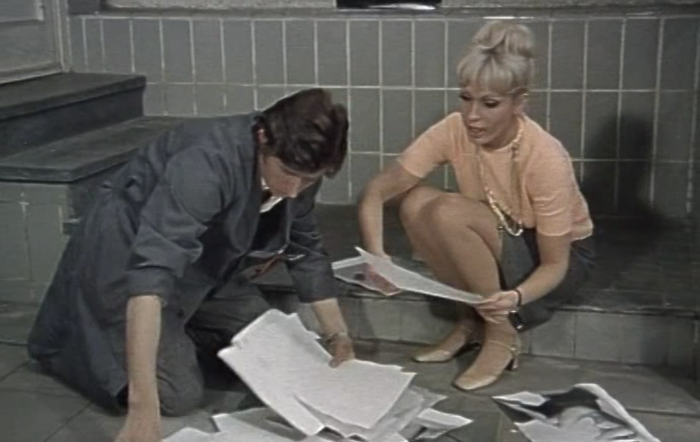

Auf dieser Prämisse aufbauend folgen dem üblichen Rezept der Pauker-Filme einzelne Episödchen mit mehr oder weniger lustigen Schüler-Streichen am gebeutelten Lehrkörper. Natürlich gibt es noch etwas Love Story zwischendurch, ach ja, und „Schätzchen“ Uschi Glas spielt auch mit. Roy Black und Uschi Glas, quasi die deutschen Brad Pitt und Angelina Jolie der Zeit.

Ein Beispiel für einen dieser Streiche: Sie deponieren einen Lautsprecher in einem überdimensionalen Briefkasten, der vor der Schule steht. Via Mikro spricht Roy Black den vorbeilaufenden Peter Weck an, er bräuchte Hilfe, er sei durch den Schlitz in den Briefkasten gelandet und käme nun nicht wieder raus. Weck zweifelt an seinem Verstand. Thomalla kommt vorbei, dem er es erzählt. Natürlich schweigt der Briefkasten und Weck wird zuerst für betrunken und dann für verrückt erklärt.

Der kleine Bruder ruft derweil die Polizei, ein verrückter nackter Mann würde rumlaufen. Weck ist inzwischen im Büro des Schulleiters, dort trifft dann auch die Polizei ein, die natürlich ihn für den entsprungenen Verrückten hält, weil er erregt vom Mann im Briefkasten erzählt. Natürlich kommt auch die gute alte Zwangsjacke zum Einsatz, weil das einfach super lustig ist, wenn Leute zwangseingewiesen werden. Zum Totlachen! Bevor es zum Äußersten kommt, klärt sich allerdings der Streich auf, weil der kleine Bruder beim Entfernen des Lautsprechers erwischt wird.

Derweil bandelt der gute Roy mit der Verlobten von Dr. Berger an, also seinem Lehrer. Die eigentlich wesentlich älter sein müsste als er, aber hey. Am Ende versöhnt sie sich natürlich wieder mit ihrem Anglermann, und Uschi und Roy reiten auf dem Mustang in den Sonnenuntergang, während die Schmalzmusik aus dem Intro wieder läuft.

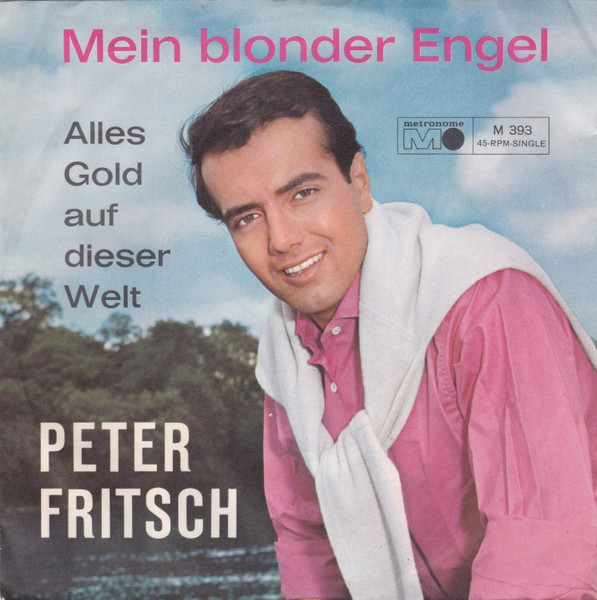

Man braucht auf jeden Fall schon viel guten Willen, Roy Black als Oberstufenschüler zu akzeptieren, sieht er hier aus heutiger Sicht doch eher wie 40 aus. Tatsächlich war er 25. Mensch, irgendwie sahen die Leute früher immer 10-20 Jahre älter aus. Wie auch immer, natürlich wurde Roy nicht unbedingt wegen seines genialen method actings engagiert, sondern mehr als Name fürs Plakat und als Sangesknabe, denn auch Singles wollten ja verkauft werden. Im Laufe des Films muss er noch öfter mal die Stimmbänder schwingen lassen. Immerhin wird die Altersfrage im Film selbst angesprochen und für einen Gag genutzt, sie wussten, dass er als „Pennäler“ ein ziemlicher Casting-Missgriff war.

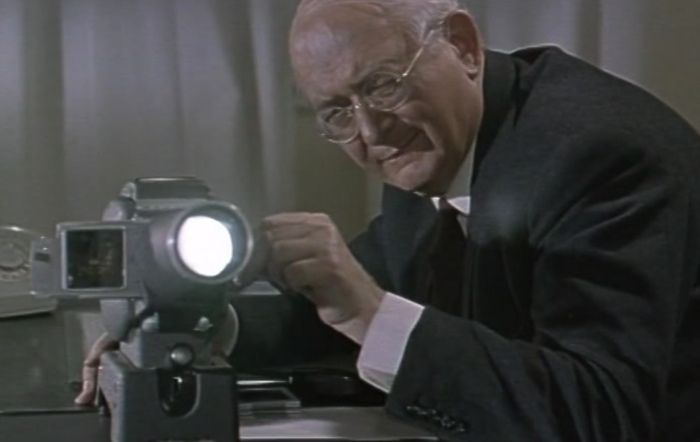

Georg Thomalla ist hier quasi das Gegenstück zu Theo Lingen in den „richtigen“ Lümmel-Filmen, als Schulleiter Direktor Dr. Schwabmann. Er ist hektisch, ziemlich naiv und hat einen Sporttick, andauernd hüpft und turnt er durch die Gegend, selbst beim Telefonieren. In seinem Büro sind mehrere Terrarien mit exotischen Tieren, die natürlich auch Teil einiger Streiche oder Gags werden.

Der kleine Bruder Paul ist zwischendurch die „Lausbubenstreiche“ verantwortlich, die leider komplett vorhersehbar und unkreativ sind. Die Bereiselungsanlage im voll besetzten Saal anschalten oder Waschmittel in die Suppe zu schütten damit es lustig schäumt ist jetzt nicht gerade originell. Da gab’s bei den Lümmel-Filmen ganz andere Kaliber, bis hin zum vorgetäuschten Suizid.

Generell wird leider zu oft hektisch zappeln, overacten und Grimassen schneiden mit Humor und gekonntem Slapstick verwechselt. Die Wortwitze sind lahm und haben fast alle einen Bart.

Noch ein paar Worte zur Besetzung. Roy Black (1943-1991) dürfte auch Nicht-Zeitgenossen durchaus heute noch ein Begriff sein, quasi als Inbegriff des schnulzigen Schlagers. Der Mann, der ja eigentlich Gerhard Höllerich hieß, ist aber auch ein Symbol für die erbarmungslose Schlagerwelt – im Herzen Rocker, verabscheute er seine eigene Musik. Aber nach dem Erfolg mit „Ganz in weiß“ gab es kein Zurück. Bis heute ist ungeklärt, ob sein früher Tod ein Suizid war oder nicht. Eigentlich ein trauriges Leben, trotz all des Erfolgs und Ruhms.

In seiner „heißen Phase“ hat er auch einige Filme gedreht, meist anspruchsvolle Unterhaltung wie dieser hier, bisschen lustig, bisschen singen, klassisches Lisa-Film-Terrain. Hab da noch einige vorliegen, die kommen sicherlich auch früher oder später hier zu Ehren. Ab 1975 war aus seiner Karriere ziemlich die Luft raus, erst kurz vor seinem Tod bekam er mit der Lisa-RTL-Coproduktion „Ein Schloß am Wörthersee“ wieder eine Hauptrolle.

Uschi Glas (* 1944) war damals auch auf dem Zenit und wurde mit Bravo-Ottos zugeschüttet. Ihre Karriere lief fast zeitgleich zu Blacks, inklusive der Delle nach 1975. Eine lange Fernsehkarriere folgte, sie ist bis heute hier und da noch zu sehen. Ansonsten bliebt sie wohl mit fragwürdiger Faltencreme und peinlichen CDU-Wahlkampf im kollektiven Gedächtnis. Auch ne Leistung.

Zu Peter Weck hab ich hier schon das Wichtigste geschrieben.

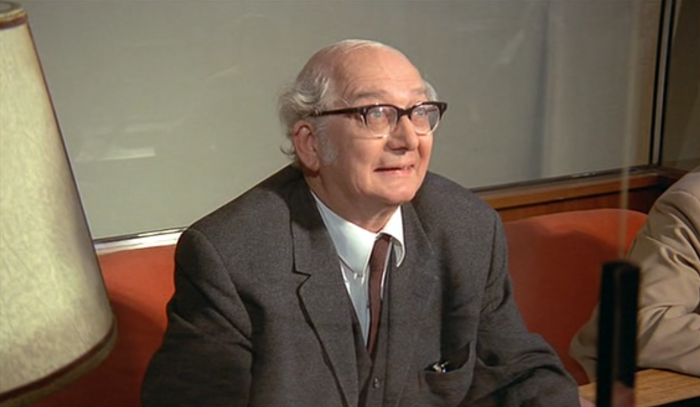

Zu Georg Thomalla (1915-1999). Puh, wo fängt man da an? Einer der Menschen, auf die der Begriff „Hansdampf in allen Gassen“ passt. Komiker, Theaterrampensau, Schauspieler, Sänger, Synchronsprecher – es gibt kaum einen Bereich der Unterhaltung, in dem er nicht tätig war. Und das von den 40er bin in die 90er. Natürlich war auch auch Stammgast in den unzähligen deutschen Kino-Lustspielen der 60er und 70er, eigentlich erstaunlich, dass er uns hier auf unserer Reise durch die Niederungen noch gar nicht begegnet ist. Wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein.

1988 war er zu Gast in der Bremer Talkshow „3 nach 9“ (die es ja bis heute gibt) und plauderte glänzend gelaunt aus seinem Leben. Sehr interessant.

Doch zurück zum Film. Peter Weck und Georg Thomalla können beide durchaus witzig sein, doch selbst mit viel Grundsympathie und gutem Willen gibt es kaum mehr als ein paar Schmunzler. Verschenktes Potential. Das Drehbuchteam August Rieger und Janne Furch hat da den beiden leider wenig brauchbares Material geliefert.

August Rieger (1914-1984) hat in der Zeit einiges an Drehbüchern geliefert, er hat sich zum Beispiel auch die „Story“ für den schon besprochenen Rhein-Mops-Film „Zwei Rebläuse auf dem Weg zur Loreley“ aus der Hirnrinde geleiert. Seine Filmographie ist reines Trash-Gold, wie ich gerade feststelle, der wird sicherlich nicht zum letzten Mal unsere Wege durch die tiefen Täler des deutschen Filmschaffens kreuzen.

Janne Furch (1915-1992) hat insofern eine Sonderstellung im damaligen Kino, weil sie eine der ganz ganz wenigen Drehbuchautorinnen war. Ab 1954 schrieb sie einige Komödien, Romanzen und Schlagerfilme und war gerade in der „Hochzeit“ um 1960 herum überaus produktiv. Eines ihrer letzten Werke war tatsächlich „Klein Erna auf dem Jungfernstieg“ (1969), ein kein besonders guter Film, der aber viele schöne Aufnahmen aus Hamburg bietet und zudem mit Heidi Kabel und Heinz Erhardt zwei Hamburger Urgesteine an Bord hat. Ist so spontan auch der einzige Film, den ich kenne. Der Rest klingt nach biederer Heimatfilm-Hausmannskost: Schön ist die Liebe am Königssee, So liebt und küßt man in Tirol oder Die Försterchristel klingen so verlockend nicht.

Wenn man das hier gesehen hat, weiß man die „echten“ Lümmel-Filme direkt mehr zu schätzen. Weck und Thomalla retten die Nummer etwas. Roy Black schaut nur mit seinem üblichen Hundeblick und zwei Gesichtsausdrücken in die Welt und Uschi Glas bleibt blasses Hübsch-Mäuschen (hat immerhin eine Szene im Bikini, wer’s mag). Die ganze Liebesdreieckstory ist a) schräg, weil der Schüler die Ex-Verlobte seines Lehrers datet und b) derart am Reißbrett entworfen und vorhersehbar.

Sicherlich keine Sternstunde des deutschen Kinos, das war sicher auch nicht der Plan. Das ist ein reines Konsumprodukt, ein schneller cash grab. Zumindest dauert der Film auch nur stramme 76 Minuten. Für etwas Kurzweil nebenbei kann man sich den schon mal geben. Ansonsten: Die Lümmel von der ersten Bank, Teile 1 und 5, sind für mich noch immer die besten Paukerkomödien. Die sind wesentlich satirischer, böser und auch lustiger als diese weichgespülte Schnulzi-Version hier. Und ohne singenden Roy Black, dafür mit dem großen Theo Lingen. Und Hansi Kraus ist verglichen mit dem „Lausbub“ hier direkt Starkomiker. „Man fasst es nicht!“

Aktuell ist er bei Prime im Abo enthalten. Ansonsten gibt es auch eine preiswerte DVD auf einer dieser Gurkenlabels. Die VHS ist damals bei UFA als schöne Hartbox erschienen.